Чувствуют ли растения. Испытывают ли растения боль

На сегодняшний день множество людей отказывается от потребления мяса и разных продуктов животноводства, мотивируя такие ограничения нежеланием причинять боль животным. Вегетарианцы базируют свой рацион питания на приеме растительной пищи, которая призвана утолить потребности их организма во многих питательных веществах. Такие люди уверены, что растения не обладают развитой нервной системой и мозгом, соответственно, их срезание, срывание и выкапывание не приносит таким культурам никаких неприятных ощущений. Однако ученые придерживаются другой точки зрения. Но неужели растения чувствуют боль, научный факт ли это? Попробуем ответить на www..

Испытывают ли боль растения?

Еще несколько десятков лет назад, мысль о том, что растения могут чувствовать боль, вызвала бы у каждого здравомыслящего человека лишь смех. Однако ученые подтвердили, что представители флоры способны испытывать самые разные чувства и боль – это лишь один из них.

Самый первый научный факт

Первое сообщение о чувствительности растений к боли относится к концу пятидесятых годов прошлого века. Честь такого открытия принадлежит известному американскому исследователю Хаббарду, который проводил в своей оранжерее различные эксперименты над растениями. Для таких манипуляций ученый использовал уникальный особенно чувствительный прибор, который носит наименование электропсихометр. Данное устройство способно измерять плотность и поток жизненной энергии в теле, его показания можно рассматривать как безошибочное указание на присутствие жизни.

Во время эксперимента Хаббард для начала определил, как реагирует такой прибор на изменение эмоций человека, к примеру, на появление страха либо чувства вины. После этого ученый подсоединил устройство к обычному помидору в оранжерее, настроил его и воткнул в овощ гвоздь. Внезапно стрелка на электропсихометре дернулась и поднялась. Подобные показания у человека указывали бы на возникновение крайнего беспокойства и страха смерти.

Еще одно научное доказательство

Спустя несколько лет в Америке Клив Бакстер тоже попытался понять могут ли растения чувствовать боль и подтвердил результаты эксперимента Хаббарда. Бакстер присоединил к листикам своего комнатного растения детектор лжи. Ему было интересно узнать, сколько времени пройдет от полива цветка, до тех пор, пока вода поднимется к листикам. Однако прибор внезапно начертил характерную кривую. Подобные показания детектор давал в том случае, когда человек, отвечающий машине, сталкивался с приятным удивлением.

Соответственно, растение просто обрадовалось поливу.

Бакстеру тут же пришло в голову поднести горящую спичку к листику растения, чтобы понять, как оно отреагирует на такое явление. Но не успел он этого сделать, как прибор выдал на бумаге так называемый «график страха». Цветок отреагировал даже не на действие, а на мысли хозяина, что подстегнуло Бакстера к новым и новым экспериментам.

В результате серии проведенных опытов, он выяснил, что растения не только могут бояться, радоваться и испытывать боль. Они еще и обладают способностью сострадать, болезненно реагируя на смерть разных живых существ – таких же цветов, животных и людей.

Следующие эксперименты и открытия

Исследования Хаббарда и Бакстера вдохновили многих специалистов, которые провели ряд познавательных и любопытных экспериментов. Ученые выяснили, что механическое раздражение листиков растения приводит к появлению в нем электрических явлений, равно как и при воздействии на нервно-мышечные ткани животных.

Немецкие специалисты также выясняли ощущают ли растения боль. И обнаружили, что повреждение целостности зелени приводит к выделению из ее пор особенного газа этилена. При этом объем такого выделенного газа напрямую зависит от силы нанесенной травмы. Так агрессивное и сильное обрывание листвы, приводит к активному и постоянному выделению газа. Некоторые исследователи считают, что этилен можно рассматривать, как голос растений, и с его помощью трава и цветы кричат от болезненных ощущений, равно как и люди.

Ученые провели много экспериментов по измерению объемов этилена, который продуцировали обиженные растения, и выяснили, что даже обыкновенная травка при стрижке как бы хнычет. Обычное быстрое отрывание лепестка от цветка сопровождается вскриком, а если медленно за него тянуть – растение будет буквально «визжать» от болезненных ощущений.

Подобные эксперименты были подтверждены при помощи специального лазерного микрофона, способного улавливать те звуковые волны, которые издаются растениями.

Также специалисты пришли к выводу, что представители флоры даже способны понимать, что кого-то из их сородичей сейчас едят. Проведенные эксперименты показали, что растения воспринимают звуки гусениц, которые сидят на них и пытаются есть, и реагируют на них, включая защитный механизм. А деревья в лесу успешно предупреждают окружающих собратьев об атаках насекомых. Так что растения ощущают боль, страх.

Выводы

Чувствуют ли боль растения? Некоторые ученые остаются при своем мнении, и утверждают, что при отсутствии выраженной нервной системы и головного мозга, фиксирующего чувства, растения неспособны ощущать боль. Однако число их оппонентов намного больше. Значимое число исследователей допускают, что представители флоры способны проявлять признаки разума, несмотря на отсутствие мозга и сознания. Подобные особенности помогают растениям распространяться по территории земного шара, расти и успешно выживать.

"Чувствуют" - это громко сказано. Растения "чувствуют" примерно в той же степени, что чувствует и робот-пылесос, приближаясь к плинтусу.

Испытывает ли робот-пылесос боль, стукаясь лбом о плинтус? Определённо, что-то пылесос чувствует. У него есть сенсоры, которые улавливают наличие препятствия. В ответ на это центральным процессором вырабатывается программа изменения траектории движения. Точно так же и растение, чувствует стену, и пускает усики, цепляясь за неё, чтобы подняться выше.

Растения чувствуют свет. В той же степени, что его чувствуют солнечные панели. Эти солнечные панели чувствуют, когда света становится меньше, и поворачиваются (если снабжены такой функцией) вслед за источником света. Точно так же и растения могут поворачиваться вслед за движением Солнца. Будет ли солнечной панели "больно", если вы загородите ей свет?

Растения чувствуют когда им вредят, и вырабатывают разные вещества в ответ на раздражение. Точно так же, как автомобиль тоже чувствует, когда колесо сдувается, и он включает систему автоматической подкачки шин. Больно ли машине, когда сдувается колесо?

Конечно, растения устроены чуть сложнее, чем роботы, которых строим мы. Но в сущности все их чувства - это не более чем сенсоры. И страданий у растений не больше, чем у вашего телефона, у которого садится батарея.

Боль, по сути, является не более чем сигналом. Но ощущать боль в той степени, в которой ощущаем её мы, люди и другие животные с развитой нервной системой, нам позволяет наличие когнитивной системы. Память, в большей степени. Именно тот факт, что мы запоминаем моменты, когда в мозг поступал сигнал боли, и пытаемся избегать повторения этих моментов, причиняют нам страдания. Вдобавок, мы получаем позитивное подкрепление при избегании боли, и негативное - при получении боли. Поэтому, даже не испытывая боль, мы знаем, что боль - это неприятно. Растения об этом не знают. И не узнают никогда, сколько бы раз в ни сломали ему ветку.

А вот роботы узнают... Уже в течение нескольких лет для увеличения эффективности работы роботов и нейронных сетей тестируют разработанные для них когнитивные системы. В них используется память о предыдущих событиях, полученных сигналах и последствиях. Системы поощрения и наказания. Возможности предсказывать поведение и события... Представьте себе сотовый телефон, который помнит о том, что у него может сесть батарея, который испытывает в связи с этим отрицательные эмоции (система поощрения и наказания), который всеми силами старается избежать этого. Но рано или поздно он выключится. И для сохранения энергии он будет понижать энергопотребление и биться над дилеммой: потратить энергию, чтобы издать звуковой сигнал об истощении батареи, или сохранить её, чтобы прожить ещё чуть-чуть...

Растения, так же, как и животные, имеют сущность, состоящую из второго и третьего материальных тел (т.н. эфирного и астрального тел). В силу этого, они в состоянии испытывать спектр эмоций, чувств и обладают определённым интеллектом.

Растения очень сильно отличаются от животных организмов, но это не означает, что они не в состоянии иметь сознание. Просто их «нервная система» совершенно не такая, как у животных организмов. Но, тем не менее, они имеют свои «нервы» и реагируют, посредством их, на происходящее вокруг них и с ними. Растения боятся смерти так же, как и любое другое живое существо. Они чувствуют всё: когда их срубают, обрезают или ломают ветки, когда даже рвут или едят их листья, цветы и т.д.

Ещё в начале своего изучения природы я произвёл один эксперимент, результаты которого меня просто потрясли. Я взял спичку и слегка прижёг один лист дерева и каково было моё удивление, когда на это, казалось бы, столь незначительное действие всё дерево отреагировало болью! Дерево чувствовало то, что я прижигал один листик и ему это явно не нравилось. На это моё, казалось бы, столь «невинное» действие, дерево мобилизовало свои силы, ожидая от меня других, не столь приятных, сюрпризов и подготовилось встречать всё, что уготовила ему судьба во всеоружии.

Оно быстро изменило своё пси-поле, готовясь нанести своему врагу ответный удар сгустком своего поля. Это - единственное оружие (не считая выделения растительных ядов, шипов и иголок) которым располагают растения.

Нанесение деревом или любым другим растением, ответного полевого удара, может быть, и не проявляется сразу же, но, тем не менее, приводит в повреждениям на уровне сущности нападающего, что позже проявится в ослаблении организма и даже болезнях. Каждый защищается, как может, никто (в том числе и растения) не хочет стать чьим-то завтраком, обедом или ужином... После такой необычной реакции дерева на прижигание одного листика, я удалился от пострадавшего дерева, и оно, практически мгновенно, вернулось к обычному состоянию.

Я попросил других приблизиться к этому же дереву, не делая ему ничего плохого. Дерево не изменило своего состояния, но, стоило только мне приблизиться к этому дереву уже без всяких спичек, как оно немедленно среагировало на моё приближение, заранее готовясь к возможным «пакостям» с моей стороны. Дерево запомнило, что именно я причинил ему вред и, на всякий случай, приготовилось к другим возможным проблемам с моей стороны.

Не правда ли, любопытно, растение - дерево в состоянии отличать пси-поля отдельных людей и запоминать тех, кто причинил вред. Растения не имеют глаз, ушей и других, привычных для нас органов чувств, но они имеют свои собственные органы чувств на уровне полей. Они «видят», «слышат» и «общаются» на полевом уровне, общаются между собой телепатически и имеют своё, пусть и сильно отличающееся от привычного нам, сознание!!! Они чувствуют боль и не хотят умирать так же, как и любое другое живое существо, но не могут кричать от боли в привычном для нас понимании, как это делают животные. У них просто нет лёгких, чтобы создать привычные для нас звуки, но, означает ли, что они не испытывают чувств и эмоций - конечно же нет. Просто их эмоции, чувства, мысли выражаются по-другому, нежели у животных, включая и человека.

Как-то сложилось весьма ущербное и в корне неправильное мнение, что, к примеру, мясо животных, рыбу и т.д., потреблять в пищу плохо из-за того, что необходимо убивать животных. А вот, растительная пища - «создана Богом» и она - «невинна». Якобы, растения созданы для того, чтобы насыщать всех! Поедание растений ничем не отличается от поедания животных. И в одном, и в другом случае - берётся чья-то жизнь, чтобы продлить жизнь другого.

Плоды и овощи также не «созданы» для того, чтобы насыщать чьи-то желудки, за исключением тех случаев, когда семена новой жизни растений - их дети - спрятаны в жёстких чешуйках, которые спасают от их переваривания. Да и в этих случаях, сочная плоть плодов и овощей вокруг семян предназначена природой, как питательная среда, для будущих ростков. Но, тем не менее, твёрдые оболочки семян покрытосеменных растений спасают их от переваривания в желудках и, после «освобождения из плена», сопутствующие этому «освобождению» органические и неорганические вещества, всё-таки позволяют и семенам дать начало новой жизни.

Всё дело в том, что к каждому семечку «прикреплена» сущность взрослого растения данного вида и после того, как это семечко прорастает, растущий растительный организм просто «заполняет» собой эту форму-сущность. Просто «заполняет» собой форму-сущность данного растения при своём росте. Сущность растения является той матрицей, которая определяет размеры взрослого растения. Исследования электрических потенциалов вокруг семян растений дали феноменальные результаты. После обработки данных, учёные с удивлением обнаружили, что в трёхмерной проекции, данные замеров вокруг семечка лютика образуют собой форму взрослого растения лютика. Семечко ещё не легло в благодатную почву, ещё даже не «проклюнулось», а форма взрослого растения уже тут, как тут. И вновь, мы сталкиваемся с Его Величеством Случаем. Если бы на месте семечка лютика оказался бы кедровый орешек или семечко яблони, наврядли учёным удалось бы «увидеть» сущность этих растений и не потому, что их там нет, а по одной простой причине - размеры взрослых растения и кедра, и яблони настолько велики, что никто бы просто не сообразил произвести замеры электрических потенциалов на таких расстояниях от семян, особенно - на такой высоте.

Хотя складывается впечатление, что растения пассивны, но это отнюдь не так. Существуют различные типы реакций, характерные для них, а именно: настии (двигательные реакции на изменение условий среды), нутации (двигательная активность в поисках опоры) и тропизмы (ростовые реакции, регулируемые гормонами: ауксины, гибеллины и т.д.). Реакции делятся на быстрые и медленные. Примером быстрой реакции могут послужить сворачивающиеся при прикосновении листья мимозы стыдливой, или же листья различных хищных видов растений; медленной – открывание и закрывание растением цветков в связи изменением освещенности (цветочные часы).

Что и как чувствуют растения?

Растения, равно как и животные , реагируют на изменения освещенности (фототропизм, никтинастия, фотонастия), прикосновения (сейсмонастия), изменения температуры (термонастия) и химического состава окружающей среды (хемотропизм).

Жизнедеятельность любого организма вообще и его способность реагировать на изменения во внешней среде в частности обеспечиваются за счет его целостности. Что же обеспечивает согласованное функционирование всех систем растений? У животных для этого есть нейрогуморальная регуляция. У растений же есть нечто подобное: их целостность обеспечивается посредством гормонов (ауксинов, гиббереллинов, цитокининов, этилена, абсцизовой, жасминовой, салициловой кислот, брассиностероидов, коротких пептидов) и наличием потенциалов действия, которые генерируются за счет исходящего тока ионов хлора, деполяризирующих мембрану.

Материалы по теме:

Как прорастают семена и все ли растения появляются из семян?

Есть ли у растений мозг?

Аналогом нервов у растений являются проводящие пучки, которые по своему строению и связующим свойствам, кстати, их и напоминают. Некоторые исследователи считают, что корень является «мозгом» растений, так как еще Дарвин утверждал, что «не будет преувеличением сказать, что наконечник корешка, имеющий способность направлять движения смежных частей, действует как мозг одного из низших животных; мозг находится в переднем конце тела, получает впечатления от органов чувств и направляет несколько движений».

Кроме того, в 2005 году во Флоренции была проведена международная встреча нейробиологов, которые пришли к выводу, что растения имеют гены, которые похожи на гены животных, отвечающие за формирование нервной системы, а также участки между клетками, напоминающие синапс, глутаматные рецепторы, характерные для «постсинаптической» области у животных и специфические белки (белки G-box и семейство «14-3-3» белков, которые действуют для связывания различных сигнальных белков).

Оборудование: комнатные растения, изображения растений – венериной мухоловки, непентеса, саррацении, мимозы. Плакат: «Если кто-нибудь указывает на что-нибудь новое... или не могут понять, говорят о новом взгляде с презрением, точно бы он не стоил труда, связанного с исследованием, или вообще внимания, и таким образом новой истине приходится ожидать долгое время, пока ей удастся проложить себе дорогу». И.Гете

ХОД УРОКА

1-й ведущий.

Некий мистер Уэденбэрн

купил по случаю корневище неизвестной

тропической орхидеи и посадил ее в своей

оранжерее. Орхидея принялась. Однажды, когда она

зацвела, Уэденбэрн отправился взглянуть на это

чудо. Ушел и пропал. В половине пятого, по

заведенному порядку, экономка приготовила чай.

Но хозяин к чаю не вышел. Обеспокоенная экономка

заглянула в оранжерею и увидела страшную

картину: «Он лежал у подножия странной орхидеи.

Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не

висели свободно в воздухе. Сблизившись, они

образовали как бы клубок серой веревки, концы

которой тесно обхватили его подбородок и шею».

Отважная женщина бросилась на помощь и, собрав

все силы, потащила лежащего без чувств хозяина к

выходу. «Горшок со страшной орхидеей свалился на

пол. С мрачным упорством растение все еще

цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила

к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришло в

голову отрывать присосавшиеся корешки по одному,

и уже через минуту Уэденбэрн был свободен. Он был

бледен, как полотно, кровь текла из

многочисленных круглых ранок...»

Все эти события описаны в фантастическом

рассказе Герберта Уэллса «Цветение странной

орхидеи». Сюжет навеян рассказами некоторых

путешественников о страшных растениях-людоедах,

якобы произрастающих в тропических странах. В

действительности они так и не были найдены.

Известные нам растения-хищники довольствуются

куда более скромной добычей – насекомыми.

2-й ведущий. Как же они ловят свою добычу?

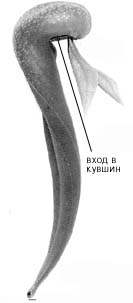

Ботаник. В Тропической Азии, на Сейшельских островах и Мадагаскаре, в Северной Австралии растут лианы непентес. Как и все лианы, они карабкаются вверх к свету по стволам других растений на десятки метров. Кроме обычных листьев, у них имеются особые, ярко окрашенные листья-кувшины. У разных видов их величина колеблется от 2,5 до 30, а у некоторых даже до 50 см! Над кувшинчиками раскрыт «зонтик» с длинными острыми волосками, так что внутрь листа могут попасть только насекомые. Края листьев-кувшинов покрыты мелкими бороздками, по которым внутрь стекает сладкий душистый нектар. Изнутри стенка кувшинов покрыта скользким восковым налетом, и очередная жертва плавно сползает внутрь, навстречу пищеварительному соку, скапливающемуся на дне кувшина. От листьев-кувшинов пахнет гнилью, что привлекает к ловушкам новых насекомых. Через 5–8 ч от них не остается и следа.

2-й ведущий. Ну и обжора! Хорошо, что встречаются они редко.

Ботаник. Растения-хищники не такая уж редкость на планете, их более ста видов. У нас в стране на моховых болотах растут небольшие невзрачные растения – росянки. Их листья, собранные в розетку, покрыты красноватыми ловчими волосками с красной головкой наверху. Росянка выделяет липкую жидкость и вся поверхность ее листа будто покрыта росой. Мелкие насекомые, привлеченные блеском капелек, попадают на лист и прилипают к нему. Жертва мечется, бьется и при этом задевает соседние волоски. Край листа начинает медленно загибаться и накрывает свою добычу, которая здесь же и переваривается.

2-й ведущий. Прямо настоящий капкан!

Ботаник.

Это еще что! В

штате Северная Каролина в США на скудных

песчаных почвах встречается венерина мухоловка

– эндемик тех мест. Пластинка ее листа

превратилась в две округлые створки с длинными

крепкими зубцами по краям. Когда половинки листа

смыкаются, зубцы накладываются друг на друга и

образуется настоящий капкан. Чем отчаяннее

бьется насекомое, стараясь освободиться, тем

крепче сжимаются створки листа. После того как

переваривание завершено, лист раскрывается – он

снова в боевой готовности.

Ботаник.

Это еще что! В

штате Северная Каролина в США на скудных

песчаных почвах встречается венерина мухоловка

– эндемик тех мест. Пластинка ее листа

превратилась в две округлые створки с длинными

крепкими зубцами по краям. Когда половинки листа

смыкаются, зубцы накладываются друг на друга и

образуется настоящий капкан. Чем отчаяннее

бьется насекомое, стараясь освободиться, тем

крепче сжимаются створки листа. После того как

переваривание завершено, лист раскрывается – он

снова в боевой готовности.

1-й ведущий. Словом, природа немало потрудилась, изобретая для растений орудия лова.

2-й ведущий. А что за механизм приводит в действие эти хитроумные ловушки?

Физик.

Понятно, что у растений нет стальных пружин. Они

используют для своих «капканов» чаще всего

гидравлику. «Перекачка» воды при этом

осуществляется за счет перемещения ее молекул по

градиенту концентрации. Такого рода «насосы»

весьма распространены в растительном мире. С их

помощью растение, например, поднимает влагу

из-под земли, часто преодолевая перепад высот во

многие десятки метров.

Физик.

Понятно, что у растений нет стальных пружин. Они

используют для своих «капканов» чаще всего

гидравлику. «Перекачка» воды при этом

осуществляется за счет перемещения ее молекул по

градиенту концентрации. Такого рода «насосы»

весьма распространены в растительном мире. С их

помощью растение, например, поднимает влагу

из-под земли, часто преодолевая перепад высот во

многие десятки метров.

2-й ведущий. И как же гидравлика помогает складываться листу, например, росянки?

Ботаник. На этот вопрос пытался ответить еще Чарлз Дарвин. Он открыл, что поверхностные клетки ножки листа содержат одну большую вакуоль, заполненную клеточным соком. При раздражении вакуоль разделяется на ряд более мелких образований причудливой формы, как бы переплетенных друг с другом. При этом лист сворачивается.

Физик. Конечно, в тонкостях этого процесса еще надо совместно разбираться и ботаникам, и гидравликам, и электронщикам.

Ведущие. Электронщикам?!

Физик. Да-да! Именно электронщикам. Ведь механизм ловушки начинает работать, только получив сигнал от каких-то датчиков. Их высокая чувствительность удивила Дарвина. Например, лист росянки приходил в движение, если на него попадал волосок весом всего 0,0008222 мг. Или взять движение усиков некоторых лиан. Дарвин наблюдал их изгибание под действием шелковинки весом всего 0,00025 мг!

Физиолог. Столь высокая чувствительность, конечно, не может быть достигнута за счет использования механических принципов. Кроме того, складываясь от прикосновения легчайшей пушинки, листья росянки или усики вьющихся растений не реагируют на удары куда более тяжелых дождевых капель. Это позволило Дарвину предположить возможность существования у растений нечто похожего на нервную систему и зачатков если не сознания, то соображения! Понятно, такие «крамольные» мысли вызвали бурю в научном мире. Дарвина, несмотря на его высокий авторитет, обвинили в недомыслии.

1-й ведущий. Однако время постепенно все расставляет на свои места. Все чаще современные ученые склоняются к мысли о наличии у растений чувств и, возможно, даже зачатков мышления.

Филолог.

В 1887 г. В.Бердон-Сандерсон

при раздражении листочка венериной мухоловки

наблюдал электрические явления, напоминающие те,

что происходят при распространении возбуждения

в нервно-мышечных волокнах животных.

Более подробно происхождение электрических

сигналов в растении было исследовано индийским

ученым Дж.Ч.Босом в начале XX в. Тропическая мимоза

способна складывать свои перистые листья при

малейшем прикосновении к ним. Ученому удалось

установить, что растение реагирует на

прикосновение с запаздыванием лишь около 0,1 с. А

такая скорость реакции сопоставима со скоростью

передачи сигнала в нерве.

Бос подметил и определенную аналогию между

реакцией на свет у растений и животных и доказал,

что растения также обнаруживают усталость, как и

наши мышцы. «Я теперь знаю, что у растений имеется

дыхание без легких или жабр, пищеварение без

желудка и движение без мышц, – подводит он итог

своим исследованиям. – Теперь мне кажется

правдоподобным, что у растений может иметь место

и такого рода возбуждение, какое встречается у

высших животных, но без наличия сложной нервной

системы...»

2-й ведущий. Вот это да!

Физиолог. Р.Франсэ, автор книги «Чувствуют ли растения», утверждал, что растение в некоторых отношениях ощущает гораздо тоньше и что оно «отлично от животного лишь по форме, но не по существу». Он приводит примеры невероятной чувствительности растений к некоторым раздражителям, в частности к свету. «Эта чувствительность так необыкновенно тонка, – пишет Франсэ, – что растущие в темноте листья ощущают такие ничтожные различия в силе света, которые не отмечаются нашими аппаратами».

1-й ведущий.

А вот как отзывается о

способностях растений гениальный Л.Кэрролл в

«Алисе в Зазеркалье».

«– Ах, Лилия, – сказала Алиса, глядя на Тигровую

Лилию, легонько покачивающуюся на ветру. – Как

жалко, что вы не умеете говорить!

– Говорить-то мы умеем, – ответила Лилия. – Было

бы с кем!»

Ботаник. Как оказалось впоследствии, растения в самом деле могут «говорить» и говорить достаточно «разумно». Важно только при этом понимать их язык и создать необходимые условия для того, чтобы получился «диалог».

Физиолог. Пожалуй, первым, кто на бумажной ленте самописца зарегистрировал «речь» растений, был американский криминалист К.Бакстер. Ему было интересно уловить момент, когда вода при поливе растений достигает листьев. Для этого он использовал нехитрое регистрирующее устройство, приводами соединенное с датчиками, прикрепленными с двух сторон листа. Однажды, 2 февраля 1966 г., поливая цветы, он уколол себе руку. И вдруг заметил, что на бумажной ленте самописца, подсоединенного к датчикам на листе, появилась медленно изменяющаяся кривая, очень напоминающая отражение кожно-гальванического рефлекса человека, один из наиболее чувствительных показателей его эмоционального и умственного состояния.

2-й ведущий. Что это? Случайность или факт, не известный ранее?

Физиолог. Бакстер видоизменил эксперимент. Он предположил, что если возникает некая связь между цветками и человеком, то она должна быть и между другими живыми существами. Например, между растением и креветками. Для проверки своей идеи он изготовил платформочку, на которую помещал сосуд с креветками, под нее – сосуд с кипящей водой. При срабатывании электронного устройства креветки падали в кипяток. В момент их гибели на ленте самописца появлялась характерная кривая кожно-гальванической реакции».

1-й ведущий. Не все ученые соглашаются с утверждением, что растения думают.

Ботаник.

Однако большинство

полагает, что ответы на все возможные вопросы

может дать только эксперимент.

Вот один из них. Английский биолог Л.Уотсон

пригласил шестерых человек и предложил им тянуть

жребий. Одна из бумажек была с пометкой. Каждый из

этой шестерки по очереди оставался на десять

минут в комнате, где находились два одинаковых

растения. Человек, вытянувший бумажку с пометкой,

должен был сломать одно из растений. Растение,

остававшееся целым, Л.Уотсон подключал к

электронному прибору-полиграфу, называемому

также детектором лжи, а шестерых участников

опыта заставлял поочередно входить в комнату.

Оказалось, что испытуемые никаких видимых

реакций у растения не вызывали – все, кроме

«убийцы». На него растение реагировало: стрелка

прибора в момент его появления стремительно

отклонялась. Создавалось впечатление, что

растение как будто «вздрагивает от ужаса»! По

результатам этого опыта ученый сделал вывод, что

растения обладают не только чувствами, но и

памятью.

Физиолог.

Интересные эксперименты

дистанционного взаимодействия между человеком и

растением привел доктор психологических наук,

профессор В.Н. Пушкин. Студентке Тане в

гипнотическом состоянии внушались различные

эмоциональные состояния, а с листа герани в этот

момент записывались биотоки.

Внушаемые испытуемой как положительные, так и

отрицательные эмоции вызывали изменения

биопотенциала листа герани, и перо

регистрирующего прибора отклонялось от нулевой

линии, рисуя на бумажной ленте кривую,

характерную для кожно-гальванического рефлекса

человека.

2-й ведущий. Как же профессор объясняет эти результаты?

Ботаник. По его теории это «свидетельствует о единстве информационных процессов, протекающих в клетках растений и в нервной системе человека».

1-й ведущий. Какова же природа восприятия растением эмоциональных состояний человека?

Физиолог. Мы еще не знаем, каков материальный носитель этой информации, но предполагаем, что улавливаются электромагнитные поля, генерируемые различными органами и системами организма, и в первую очередь мозгом и сердцем. Если учесть, что в настоящее время во многих лабораториях мира научились дистанционно снимать магнитоэнцефалограммы и магнитокардиограммы, то можно допустить, что растение, выступая в эксперименте в роли живого датчика, конечно же, может улавливать магнитную составляющую изменений биопотенциала кожи человека.

2-й ведущий. Вот это да! А проводились ли еще аналогичные опыты?

Физиолог. Подобные опыты ставились и на кафедре физиологии растений Тимирязевской академии под руководством профессора И.И. Гунара. Ученым-скептикам пришлось признать, что электрические сигналы все-таки существуют. Удалось даже найти центр, откуда они исходят. «Этот центр находится на шейке корня, – писал профессор, – который сжимается и разжимается, как сердечная мышца. Растения, по-видимому, умеют обмениваться сигналами, и у них существует свой сигнальный язык, подобно языку примитивных животных, например насекомых. Одно растение, меняя электрические потенциалы на своих листьях, может сообщать другому об опасности. Словом, – заключал Гунар, – если не считать прикованности растений к своему месту, нет никакой разницы между ними и животными».

1-й ведущий. А какие типы электрических сигналов известны у растений?

Физик.

Выявлены три типа таких сигналов, возникающих у

растений в ответ на внешние раздражители. Первый

тип – это потенциалы действия (ПД). По ряду

признаков и механизму возникновения они

соответствуют ПД, возникающим в нервах животных.

Физик.

Выявлены три типа таких сигналов, возникающих у

растений в ответ на внешние раздражители. Первый

тип – это потенциалы действия (ПД). По ряду

признаков и механизму возникновения они

соответствуют ПД, возникающим в нервах животных.

Второй тип электрических сигналов у высших

растений – это так называемые вариабельные

потенциалы (ВП), которые возникают под действием

очень сильных раздражителей (ожог, механическое

повреждение ткани и т.д.).

Наконец, с помощью особо чувствительной техники

у высших растений зарегистрированы микроритмы с

очень небольшой амплитудой (обычно несколько

микровольт), которые носят весьма нерегулярный

характер.

Из всех трех типов электрических сигналов у

растений особое внимание уделяется ПД, поскольку

их генерация и распространение – один из

универсальных способов передачи информации о

внешнем воздействии в живой природе.

Физиолог. Возникнув в той или иной части растения, ПД распространяются по нему, передавая известие о внешнем раздражении. У животных в ходе эволюции проводниками ПД стали нервные волокна. Есть ли что-то подобное у высших растений? Обратим внимание на проводящие пучки («жилки»), которые пронизывают все ткани и органы растения. Известно, что эти пучки служат для транспортировки воды и питательных веществ. Почему бы им «по совместительству» не служить каналом и для распространения ПД? Очень образно на этот счет высказывался К.А. Тимирязев: «Если у растений подтвердится (предполагаемое некоторыми учеными) существование известных путей, по которым раздражение сообщается быстрее, чем по другим, то в них придется признать нечто по крайней мере физиологически соответствующее нервам».

1-й ведущий. Как же это доказать?

Ботаник. Д.Бос одним из первых экспериментально доказал причастность проводящих пучков высших растений к распространению ПД. В ткани растения погружали металлический микроэлектрод, соединенный с измерительной установкой, и снимали электрические сигналы от разных зон стебля или черешка. Эти опыты показали, что распространение ПД происходит только в проводящих пучках, причем электрические импульсы распространяются не по крупным сосудам, а по мелким пучковым клеткам. Значит, каналы передвижения веществ и распространения электрических импульсов в проводящих пучках пространственно разделены. Следовательно, у растений хотя и отсутствуют специальные образования (наподобие нервов) для распространения ПД, в проводящих пучках имеются особые ткани, выполняющие эту функцию.

1-й ведущий. А какую функцию выполняют ПД у растений? Может быть, они получили развитие только у насекомоядных растений, а у остальных никакой функциональной нагрузки не несут?

Физиолог.

Можно утверждать, что у

высших растений распространяющийся ПД служит

наиболее быстрым сигналом об изменениях в среде

их обитания. Поскольку у растений нет

центральной нервной системы – этой

«диспетчерской», откуда сигналы о внешнем

раздражителе направляются к различным органам,

то сам ПД непосредственно влияет на функции

органов и тканей, по которым он распространяется,

изменяя некоторые специфические для данного

органа процессы (например, интенсивность

фотосинтеза в листьях или поглощения веществ в

корнях).

Сигнальная роль ПД проявляется прежде всего в

ряде естественных процессов. Например, при

попадании пыльцы на рыльце пестика в нем

возникают электрические сигналы, направленные к

завязи, что запускает цикл подготовки к

оплодотворению. ПД, возникающий в усиках

вьющихся растений при соприкосновении с

механической опорой, видимо, способствует их

лучшей ориентации в пространстве. При умеренных

изменениях окружающей среды также могут

возникать ПД. Их могут вызвать и слабые

воздействия, например, перепад температур в 1–2

°С.

2-й ведущий. А зачем применять экстренную сигнализацию в случае довольно слабых и не оказывающих существенного влияния внешних воздействий?

Физиолог. Растение в этом случае «предупреждает» органы и ткани о вероятных существенных изменениях внешних условий. Незначительный перепад температур в сторону охлаждения сам по себе, возможно, и не значителен для растения, однако он может быть только началом куда более заметного похолодания.

1-й ведущий. Ну а каков же механизм распространения изменения потенциала в органах растений?

Физиолог. Вот, например, гусеница поедает лист растения. Разрушенные ее челюстями клетки теряют воду, что побуждает к движению заряженные частицы – ионы. Они распространяются по растительному организму через каналы в клеточных стенках, называемые плазмодесмами.

2-й ведущий. Так что давайте не будем считать человека царем и покорителем природы, а вспомним замечательные слова С.Маршака:

Человек – хоть будь он трижды гением –

Остается мыслящим растением.

С ним в родстве деревья и трава,

Не стыдитесь этого родства!

Литература

Головкин Б.В. О чем расскажут названия растений? – М.: Агропромиздат, 1986.

Знание–сила. 1972. № 11.

Коновалов В.Ф. Желаемое или действительное? – М.: Знание, 1991.

Соросовский образовательный журнал. 1996. № 10.

Юный техник. 1993. № 3.