Классы пожарной опасности. Классификация строительных материалов по пожарной опасности Что такое группа г 1

ГОСТ 30402-96

Группа Ж39

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Метод испытания на воспламеняемость

BUILDING MATERIALS

Ignitability Test Method

ОКС 13.220.50

ОКСТУ 5207

Дата введения 1996-07-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Государственным центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкций и сооружений имени В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им.Кучеренко) Государственного научного центра "Строительство" (ГНЦ "Строительство") Минстроя России совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России и Центром противопожарных исследований и тепловой защиты в строительстве ЦНИИСК (ЦПИТЗС ЦНИИСК)

ВНЕСЕН Минстроем России

2. ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 15 мая 1996 года.

За принятие проголосовали

Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |

Азербайджанская республика | Госстрой Азербайджанской республики |

Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |

Республика Молдова | Минархстрой Республики Молдова |

Российская Федерация | Минстрой России |

Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |

Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.96 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 24.06.96 г. N 18-40.

Введение

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе стандарта ИСО 5657-86 "Огневые испытания - реакция на огонь - воспламеняемость строительных конструкций". В стандарте использованы принципиальные положения по определению способности к воспламенению строительных изделий при одновременном воздействии лучистого теплового потока и открытого пламени от источника зажигания. Оборудование для испытаний является идентичным оборудованию, рекомендуемому в стандарте ИСО.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания строительных материалов на воспламеняемость и классификацию их по группам воспламеняемости.

Настоящий стандарт применяется для всех однородных и слоистых горючих строительных материалов.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские;

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть;

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

3. Определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения по СТ СЭВ 383 , а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Воспламеняемость - способность веществ и материалов к воспламенению.

3.2. Воспламенение - начало пламенного горения под действием источника зажигания, при настоящем стандартном испытании характеризуется устойчивым пламенным горением.

3.3. Время воспламенения - время от начала испытания до возникновения устойчивого пламенного горения.

3.4. Устойчивое пламенное горение - горение, продолжающееся до очередного воздействия на образец пламени от источника зажигания.

3.5. Поверхностная плотность теплового потока (ППТП) - лучистый тепловой поток, воздействующий на единицу поверхности образца.

3.6. Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП) - минимальное значение поверхностной плотности теплового потока, при котором возникает устойчивое пламенное горение.

3.7. Экспонируемая поверхность - поверхность образца, подвергающаяся воздействию лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания при испытании на воспламеняемость.

4. Основные положения

4.1. Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.

Параметрами воспламеняемости материала являются КППТП и время воспламенения.

Для классификации материалов по группам воспламеняемости используют КППТП.

4.2. Плотность лучистого теплового потока должна находиться в пределах от 10 до 50 кВт/м.

4.3. Начальная плотность лучистого теплового потока при испытаниях (ППТП) равна 30 кВт/м.

5. Классификация строительных материалов по группам воспламеняемости

5.1. Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244) в зависимости от величины КППТП подразделяют на три группы воспламеняемости: В1, В2, В3 (таблица 1).

Таблица 1

Группа воспламеняемости материала | КППТП, кВт/м |

35 и более |

|

6. Образцы для испытания

6.1. Для испытаний изготавливают 15 образцов, имеющих форму квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина образцов должна составлять не более 70 мм. При каждой величине ППТП испытания проводят на трех образцах.

6.2. При изготовлении образцов экспонируемая поверхность не должна подвергаться обработке.

При наличии на экспонируемой поверхности гофров, рельефа, тиснения и т.п. размер выступов (впадин) должен составлять не более 5 мм.

При несоответствии экспонируемой поверхности указанным требованиям допускается для проведения испытаний изготавливать образцы из материала с плоской поверхностью, т.е. без гофров, рельефа, тиснения и т.п.

6.3. Образцы для стандартного испытания материалов, применяемых только в качестве отделочных и облицовочных, а также для испытания лакокрасочных покрытий и кровельных материалов, изготавливают в сочетании с негорючей основой. Способ крепления должен обеспечивать плотный контакт поверхностей материала и основы.

В качестве негорючей основы следует использовать асбестоцементные листы по ГОСТ 18124 толщиной 10 или 12 мм.

В тех случаях, когда в конкретной технической документации не обеспечиваются условия для стандартного испытания, образцы изготавливают с основой и креплением, указанными в технической документации.

6.4. Лакокрасочные покрытия, а также кровельные мастики следует наносить на основу не менее чем в четыре слоя, при этом расход материала при нанесении на основу каждого слоя должен соответствовать принятому в технической документации.

6.5. Для материалов, применяемых как самостоятельно (например, для конструкций), так и в качестве отделочных и облицовочных, образцы должны быть изготовлены согласно 6.1 (один комплект) и 6.3 (один комплект).

В этом случае испытания проводят отдельно для материала и отдельно с применением его в качестве отделок и облицовок.

6.6. Для слоистых материалов с различными поверхностными слоями изготавливают два комплекта образцов (согласно 6.1) с целью экспонирования обеих поверхностей. При этом группу воспламеняемости материала устанавливают по худшему результату.

6.7. Перед испытанием образцы кондиционируют до достижения постоянной массы при температуре 232 и относительной влажности 505%. Постоянство массы считают достигнутым, если при двух последовательных взвешиваниях с интервалом в 24 ч отличие в массе образцов составляет не более 0,1% от исходной массы образца.

7. Оборудование для испытания

7.1. Общие положения

7.1.1. Общий вид установки для испытаний на воспламеняемость приведен на рисунке А1.

Установка состоит из следующих основных частей:

Опорная станина;

Подвижная платформа;

Источник лучистого теплового потока (радиационная панель);

Система зажигания (вспомогательная стационарная горелка, подвижная горелка с механизированной и ручной системой перемещения).

7.1.2. В состав вспомогательного оборудования входят: держатель образца, экранирующая пластина, держатель с образцом-имитатором, система регулирования расхода газовоздушной смеси, регулирующий и регистрирующие приборы, измеритель теплового потока, регистратор времени.

7.1.3. Установка должна быть оборудована защитным экраном и вытяжным зонтом.

7.1.4. Все размеры, приведенные в следующем описании установки, а также на рисунках, являются номинальными, за исключением указанных с допусками.

7.2. Опорная станина

7.2.1. Конструкция опорной станины, основные узлы и детали системы перемещения подвижной платформы представлены на рисунках А2 и А3.

7.2.2. Основание опорной станины изготавливают в виде прямоугольной рамы размером 275 х 230 мм из профиля квадратного сечения 25 х 25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.

По углам рамы монтируют четыре вертикальные опоры диаметром 16 мм для крепления защитной плиты. Расстояние от рамы до защитной плиты составляет 260 мм.

7.2.3. Защитная плита имеет форму квадрата со стороной 220 мм, толщина плиты 4 мм. В центре защитной плиты вырезают отверстие диаметром 150 мм. По краю отверстия с верхней стороны плиты срезают фаску под углом 45 размером 4 мм.

7.2.4. Подвижная платформа для образца имеет форму квадрата со стороной 180 мм, толщина платформы 4 мм. В центре нижней стороны платформы устанавливают вертикальный стержень с бобышкой на нижнем конце стержня. Диаметр стержня - 12 мм, длина 148 мм.

7.2.5. Система перемещения подвижной платформы состоит из двух вертикальных направляющих (стержни длиной не менее 355 мм и диаметром 20 мм), горизонтальной подвижной планки (сечение 25 х 25 мм) с двумя втулками на концах планки и отверстием в центре для вертикального стержня подвижной платформы, а также рычага с противовесом.

7.2.6. Вертикальные направляющие монтируют по центру коротких сторон рамы (основание опорной станины).

Горизонтальную подвижную планку устанавливают на вертикальных направляющих. Втулки должны обеспечивать свободное перемещение планки по направляющим. Положение планки фиксируется вручную, с помощью винтов.

Под горизонтальной планкой устанавливают рычаг с противовесом. Рычаг должен заканчиваться роликом, упирающимся в бобышку вертикального стержня подвижной платформы.

7.2.7. Рычаг с противовесом должен обеспечивать перемещение платформы с образцом к защитной плите до достижения плотного контакта поверхности образца и защитной плиты. Указанным требованиям удовлетворяет рычаг длиной примерно 320 мм с противовесом массой примерно 3 кг.

При плавлении, размягчении или усадке образца допускается смещение платформы относительно защитной плиты на расстояние не более 5 мм. Для выполнения этого требования устанавливают регулируемый стопор или используют прокладки из негорючего материала, размещаемые между платформой и защитной плитой.

7.3. Радиационная панель

7.3.1. Радиационная панель (рисунки А4, А5) должна обеспечивать заданные стандартом уровни воздействия лучистого теплового потока в центре отверстия защитной плиты, в плоскости, совпадающей с ее нижней поверхностью.

7.3.2. Радиационную панель устанавливают на вертикальных направляющих опорной станины. При этом расстояние от нижней кромки радиационной панели до верхней плоскости защитной плиты должно составлять 221 мм.

7.3.3. Радиационная панель состоит из кожуха с теплоизолирующим слоем и нагревательного элемента. В качестве теплоизолирующего слоя используют негорючий минераловолокнистый материал.

7.3.4. Нагревательный элемент диаметром от 8 до 10 мм и длиной примерно 3,5 м (номинальная мощность 3 кВт) сворачивают в форме усеченного конуса и прикрепляют к внутренней поверхности кожуха.

7.3.5. На поверхности нагревательного элемента в двух диаметрально противоположных точках устанавливают два термоэлектрических преобразователя. Каждый из них прикрепляют к витку нагревательного элемента на расстоянии от 1/3 до 1/2 высоты кожуха радиационной панели от ее верхней кромки.

Способ крепления должен обеспечивать плотный контакт термоэлектрических преобразователей с поверхностью нагревательного элемента. Один из рекомендуемых способов крепления показан на рисунке А5.

Один из термоэлектрических преобразователей используют для регулирования температуры нагревателя (регулирующий термоэлектрический преобразователь), второй - для контроля температуры нагревателя (контролирующий термоэлектрический преобразователь).

7.4. Система зажигания

7.4.1. Подвижная горелка должна перемещаться из исходного положения над радиационной панелью в рабочее положение внутри панели. Конструкция подвижной горелки и система ее перемещения приведены на рисунках А6 - А8.

7.4.2. Вспомогательная горелка предназначается для зажигания подвижной горелки в случае ее затухания. Диаметр сопла вспомогательной горелки составляет от 1 до 2 мм.

7.4.3. В рабочем положении факел пламени подвижной горелки должен располагаться над центром отверстия в защитной плите в плоскости, перпендикулярной направлению перемещения горелки. При этом центр сопла горелки должен быть расположен на расстоянии 101 мм от плоскости подвижной плиты.

7.4.4. Подвижная горелка должна перемещаться из исходного положения в рабочее положение каждые 4с. Время нахождения горелки в рабочем положении должно составлять 1 с.

7.5. Вспомогательное оборудование

7.5.1. Держатель образца представляет собой плоский металлический лист, на верхней поверхности которого имеются бортики для установки и фиксации образца (рисунок А9). На нижней поверхности держателя имеются направляющие и стопор, фиксирующий положение держателя.

7.5.2. Экранирующая пластина (рисунок А10) предназначается для защиты поверхности образца от воздействия теплового потока. Экранирующую пластину изготавливают из листового алюминия или нержавеющей стали толщиной 2 мм.

7.5.3. Образец-имитатор изготавливают из негорючего минераловолокнистого материала плотностью 20050 кг/м (рисунок А11). Держатель образца-имитатора изготавливают из негорючего материала плотностью 825125 кг/м.

7.5.4. Система регулирования расхода газовоздушной смеси (рисунок А12) подключается к источникам газообразного топлива (пропана или пропан-бутановой смеси) и воздуха, содержит игольчатые вентили, расходомеры с верхним пределом измерения не менее 1,2 л/ч (для газа) и не менее 12 л/ч (для воздуха) с погрешностью не более 4%. Рекомендуется также на линиях подачи топлива и воздуха размещать фильтры для защиты расходомеров от примесей.

7.5.5. Прибор, регулирующий температуру нагревательного элемента радиационной панели, должен быть рассчитан на мощность не менее 3 кВт и силу тока не менее 15 А. Для регистрации температуры рекомендуется использовать прибор с классом точности не менее 0,5.

7.5.6. Для измерения ППТП рекомендуется использовать прибор с диапазоном измерения от 1 до 75 кВт/м, погрешность измерения - не более 5%. Для регистрации показаний измерителя теплового потока применяют регистрирующий прибор с классом точности не менее 0,1.

7.5.8. Место размещения установки оборудуют защитными экранами и вытяжной вентиляцией (рисунок А13). В вытяжном зонте устанавливают отражатель воздушного потока, обеспечивающий в зазорах скорость воздуха от 2 до 3 м/с при расходе воздуха от 0,25 до 0,35 м/с.

8. Калибровка установки

8.1. Общие положения

8.1.1. Цель калибровки состоит в установлении требуемых настоящим стандартом по 4.2 величин ППТП, а также равномерности его распределения в пределах экспонируемой поверхности образца.

8.1.2. Равномерность распределения теплового потока по экспонируемой поверхности образца обеспечивается при соблюдении следующих условий:

- отклонение ППТП в любых четырех диаметрально противоположных точках окружности диаметром 50 мм от величины ППТП в центре экспонируемой поверхности должно составлять не более 3%;

- отклонение ППТП в любых четырех диаметрально противоположных точках окружности диаметром 100 мм от величины ППТП в центре экспонируемой поверхности должно составлять не более 5%.

8.1.3. Установление требуемых стандартом величин ППТП проводят путем определения зависимости ППТП в центре экспонируемой поверхности от температуры нагревательного элемента.

8.1.4. Калибровку проводят на образцах (3 шт.), имеющих форму квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина калибровочного образца должна составлять не менее 20 мм. Для изготовления калибровочного образца используют асбестоцементные листы по ГОСТ 18124 .

В калибровочных образцах вырезают отверстие для установки измерителя теплового потока: в первом образце - в центре, во втором образце - в любой точке окружности диаметром 50 мм, в третьем образце - в любой точке окружности диаметром 100 мм.

8.1.5. Калибровку проводят при метрологической аттестации установки или замене нагревательного элемента и/или термоэлектрических преобразователей.

8.2. Порядок проведения калибровки

8.2.1. При калибровке подвижная горелка должна находиться в исходном положении, вентили системы подачи топлива и воздуха перекрыты.

8.2.2. Устанавливают измеритель теплового потока в калибровочный образец с отверстием в центре экспонируемой поверхности.

8.2.3. Помещают калибровочный образец в держатель и устанавливают на подвижную платформу.

8.2.4. Включают электропитание и путем изменения мощности, подаваемой на нагревательный элемент радиационной панели, подбирают по регулирующему термоэлектрическому преобразователю величину термоЭДС, при которой в центре экспонируемой поверхности обеспечивается тепловой поток плотностью 50 кВт/м.

8.2.5. Выдерживают установку в режиме нагрева по 8.2.4 не менее 10 мин и фиксируют величину термоЭДС контролирующего термоэлектрического преобразователя.

8.2.6. Повторяют операции по 8.2.4, 8.2.5 с целью определения величин термоЭДС, обеспечивающих в центре экспонируемой поверхности тепловые потоки плотностью 45, 40, 35, 30, 25, 20, 10, 5 кВт/м.

8.2.7. После выполнения операций по 8.2.6 устанавливают измеритель теплового потока в калибровочный образец с отверстием на окружности диаметром 50 мм и повторяют операции по 8.2.3 - 8.2.5 для тепловых потоков плотностью 50, 40, 30, 20, 10 кВт/м.

Указанные измерения повторяют для каждой из четырех диаметрально противоположных точек окружности, меняя положение образца в держателе.

8.2.8. Повторяют процедуру калибровки по 8.2.7 на калибровочном образце с отверстием на окружности диаметром 100 мм.

8.2.9. При несоответствии результатов измерений ППТП требованиям 8.1.2 следует заменить нагревательный элемент радиационной панели.

8.2.10. Контроль калибровки установки проводят через каждые 60 ч работы радиационной панели по величине ППТП, равной 30 кВт/м, в центре экспонируемой поверхности.

Калибровку установки повторяют в том случае, если отклонение измеренной величины ППТП составляет более 0,06 кВт/м.

9. Проведение испытания

9.1. Образец для испытания, кондиционированный в соответствии с 6.7, оборачивают листом алюминиевой фольги (номинальная толщина 0,2 мм), в центре которого вырезано отверстие диаметром 140 мм. При этом центр отверстия в фольге должен совпадать с центром экспонируемой поверхности образца (рисунок А14).

9.2. Образец для испытания помещают в держатель, устанавливают его на подвижную платформу и производят регулировку противовеса. После этого держатель с образцом для испытания заменяют держателем с образцом-имитатором.

9.3. Устанавливают подвижную горелку в исходное положение по 7.4.1, регулируют расход газа (19 - 20 мл/мин) и воздуха (160 - 180 мл/мин), подаваемых в подвижную горелку. Для вспомогательной горелки длина факела пламени составляет примерно 15 мм.

9.4. Включают электропитание и по регулирующему термоэлектрическому преобразователю задают установленную при калибровке величину термоЭДС, соответствующую ППТП 30 кВт/м.

9.5. После достижения заданной величины термоЭДС установку выдерживают в этом режиме не менее 5 мин. При этом величина термоЭДС, зафиксированная по контролирующему термоэлектрическому преобразователю, должна отличаться от полученной при калибровке не более чем на 1%.

9.6. Помещают экранирующую пластину на защитную плиту, заменяют образец-имитатор на образец для испытания, включают механизм подвижной горелки, удаляют экранирующую пластину и включают регистратор времени.

Время проведения этих операций должно составлять не более 15 с.

9.7. По истечении 15 мин или при воспламенении образца испытание прекращают. Для этого помещают экранирующую пластину на защитную плиту, останавливают регистратор времени и механизм подвижной горелки, удаляют держатель с образцом и помещают на подвижную платформу образец-имитатор, убирают экранирующую пластину.

9.8. Устанавливают величину ППТП 20 кВт/м, если в предыдущем испытании зафиксировано воспламенение, или 40 кВт/м при его отсутствии. Повторяют операции по 9.5 - 9.7.

9.9. Если при ППТП 20 кВт/м зафиксировано воспламенение, уменьшают величину ППТП до 10 кВт/м и повторяют операции по 9.5 -9.7.

9.10. Если при ППТП 40 кВт/м воспламенение отсутствует, устанавливают величину ППТП 50 кВт/м и повторяют операции по 9.5 -9.7.

9.11. После определения двух величин ППТП, при одной из которых наблюдается воспламенение, а при другой - отсутствует, задают величину ППТП на 5 кВт/м больше той величины, при которой воспламенение отсутствует, и повторяют операции по 9.5 - 9.7 на трех образцах.

Если при ППТП 10 кВт/м зафиксировано воспламенение, то следующее испытание проводят при ППТП 5 кВт/м.

9.12. В зависимости от результатов испытаний по 9.11 величину ППТП увеличивают на 5 кВт/м (при отсутствии воспламенения) или уменьшают на 5 кВт/м (при наличии воспламенения) и повторяют операции по 9.5 - 9.7 на двух образцах.

9.13. Для каждого испытанного образца фиксируют время воспламенения и следующие дополнительные наблюдения: время и место воспламенения; процесс разрушения образца под действием теплового излучения и пламени; плавление, вспучивание, расслоение, растрескивание, набухание либо усадка.

9.14. Для материалов с высокой сжимаемостью (минераловатные плиты), а также материалов, плавящихся или размягчающихся в процессе нагревания, испытание следует проводить с учетом 7.2.7.

9.15. Для материалов, приобретающих при нагревании способность к прилипанию либо образующих поверхностный обугленный слой с низкой механической прочностью, либо содержащих под экспонируемой поверхностью воздушный зазор, с целью предотвращения помех перемещению подвижной горелки либо повреждения горелкой экспонируемой поверхности образца испытания следует проводить с использованием в приводном механизме стопора, устраняющего возможность контакта подвижной горелки с поверхностью образца.

9.16. Для материалов, образующих значительное количество дыма или продуктов разложения, гасящих пламя подвижной горелки и исключающих возможность повторного ее зажигания с помощью вспомогательной горелки, результат фиксируют в протоколе испытания с указанием отсутствия воспламенения вследствие систематического гашения пламени подвижной горелки продуктами разложения.

10. Протокол испытания

В протоколе испытания приводят следующие данные:

Наименование испытательной лаборатории;

Наименование заказчика;

Наименование изготовителя (поставщика);

Описание материала или изделия, техническую документацию, а также торговую марку, состав, толщину, плотность, массу и способ изготовления образцов, характеристику экспонируемой поверхности, для слоистых материалов - толщину каждого слоя и характеристику материала каждого слоя;

- параметры воспламеняемости: ППТП, время воспламенения при ППТП для каждого из образцов;

- вывод о группе воспламеняемости материала с указанием величины КППТП;

- дополнительные наблюдения при испытании образца: время и место воспламенения; процесс разрушения образца под действием теплового излучения и пламени; плавление, вспучивание, расслоение, растрескивание, набухание либо усадка.

11. Требования безопасности

Помещение, в котором проводят испытания, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочее место оператора должно удовлетворять требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и санитарно-гигиеническим требованиям по ГОСТ 12.1.005.

Приложение А (справочное)

Приложение А

(справочное)

Размеры в миллиметрах

1 - радиационная панель с нагревательным элементом; 2 - подвижная горелка;

3 - вспомогательная стационарная горелка; 4 - силовой кабель нагревательного элемента;

5 - кулачок с ограничителем хода для ручного управления подвижной горелкой; 6 - кулачок для автоматического управления подвижной горелкой; 7 - приводной ремень; 8 - втулка для подсоединения подвижной горелки к системе подачи топлива; 9 - монтажная плита для системы зажигания и системы перемещения подвижной горелки; 10 - защитная плита;

11 - вертикальная опора; 12 - вертикальная направляющая; 13 - подвижная платформа для образца; 14 - основание опорной станины; 15 - ручное управление; 16 - рычаг с противовесом;

17 - привод к электродвигателю

Рисунок А1 - общий вид установки для испытаний на воспламеняемость

Размеры в миллиметрах

Рисунок А2 - Опорная станина (разрез по ВВ)

Размеры в миллиметрах

Рисунок А3 - Опорная станина (разрез по АА)

1 - радиационная панель; 2 - защитная плита; 3 - подвижная платформа;

4 - противовес; 5 - рычаг

Рисунок А4 - Опорная станина и радиационная панель

Размеры в миллиметрах

1 - кожух с теплоизолирующим слоем; 2 - теплоизолирующий слой из минерального волокна;

3 - нагревательный элемент; 4 - хомут; 5 - термоэлектрический преобразователь

Рисунок А5 - Радиационная панель

Размеры в миллиметрах

Деталь 5 Деталь 6

1 - втулка для присоединения подвижной горелки к системе питания топливом;

2 - гибкий шланг; 3 - противовес; 4 - ролик; 5 - сопло; 6 - стабилизатор пламени

Рисунок А6 - Подвижная горелка

Размеры в миллиметрах

1 - вал приводного механизма; 2 - кулачок приводного механизма;

3 - кулачок с ограничителем хода; 4 - вал ручного управления;

5 - линия, проходящая через центр радиационной панели

Рисунок А7 - Монтажная плита системы перемещения подвижной горелки

1 - кулачок приводного механизма; 2 - кулачок с ограничителем хода

Рисунок А8 - Механизм привода подвижной горелки (сетка со стороной квадрата 10 мм)

Размеры в миллиметрах

1 - заклепки; 2 - рукоятка; 3 - металлический лист (толщина 0,7)

Рисунок А9 - Держатель образца

Размеры в миллиметрах

1 - плоский лист из алюминия или нержавеющей стали (толщина 2 мм);

2 - рукоятка; 3 - заклепки

Рисунок А10 - Экранирующая пластина

Размеры в миллиметрах

1 - плита из минерального волокна; 2 - угловая стойка с самонарезным винтом;

3 - основание образца имитатора; 4 - рукоятка

Рисунок А11 - Образец-имитатор

1 - регулятор температуры; 2 - подключение термопар; 3 - подводка электропитания;

4 - милливольтметр; 5 - измеритель теплового потока; 6 - радиационная панель; 7 - подвижная горелка;

8 - вспомогательная горелка; 9 - втулка для подсоединения подвижной горелки к системе питания

топливом; 10 - невозвратные клапаны; 11 - игольчатый вентиль; 12 - редуктор;

13 - расходомеры; 14 - фильтры; 15 - игольчатые вентили; 16 - редукторы-регуляторы давления;

17 - подвод сжатого воздуха; 18 - пропан

Рисунок А12 - Принципиальная схема установки и вспомогательного оборудования

Рисунок А13 - Вытяжной зонт и защитный экран установки для испытаний на воспламеняемость

Размеры в миллиметрах

1 - отражатель; 2 - зазор (по всем кромкам отражателя); 3 - защитные экраны

Рисунок А13 - Вытяжной зонт и защитный экран установки для испытаний

на воспламеняемость

Размеры в миллиметрах

1 - алюминиевая фольга; 2 - образец

Рисунок А14 - Подготовка образца к испытанию

Текст документа сверен по:

официальное издание

МНТКС - М.: Минстрой России,

ГУП ЦПП, 1996

1 Классы горючести

2 Группы горючести

3 Применение в строительстве

4 Подтверждение класса и степени горючести

5 Огневые испытания объектов

Классы горючести

Все вещества в природе подразделяются на классы горючести. Перечислим их:

Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть в воздушной среде. Но даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с водой.

Трудносгораемые. Трудно горючие строительные материалы лишь при воздействии на них источника воспламенения способны возгораться. Дальнейшее их горение при прекращении действия источника воспламенения происходить самостоятельно не может, они гаснут.

Сгораемые. Горючие (сгораемые) строительные материалы определяются, как способные возгораться без постороннего источника воспламенения. Тем более, они быстро воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть и после исчезновения источника зажигания.

группа горючести г1 что это

Предпочтительнее использование в строительстве негорючих материалов, но далеко не все широко используемые строительные технологии могут основываться на использовании изделий, которые могут обладать таким замечательным свойством. Точнее, таких технологий практически нет.

К противопожарным характеристикам строительных материалов также относятся:

горючесть;

воспламеняемость;

способность выделять токсины при нагреве и горении;

интенсивность образования дыма при высоких температурах.

Группы горючести

Склонность строительных материалов к горению обозначается символами Г1, Г2, Г3 и Г4. Этот ряд начинает группа горючести слабо горючих веществ, обозначенных символом Г1. Заканчивается ряд группой сильно горючих Г4. Между ними располагается группа материалов Г2 и Г3, которые являются умеренно горючими и нормально горючими. Эти материалы, включая и группу слабо горючих Г1, в основном и используются в строительных технологиях.

Группа горючести Г1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия и самостоятельно, без внешнего запального действия, гореть не способны (негорючие вещества).

Для полностью негорючих строительных материалов характеристики пожарной безопасности не исследуются и нормы для них не устанавливаются.

Конечно, группа материалов Г4 также находит своё применение, но в силу большой склонности к горению требуете начальная обработка их специальными противопожарными составами и последующие обработки через установленные пожарной инспекцией сроки.

Применение в строительстве

Применение материалов при сооружении зданий зависит от степени огнестойкости этих зданий. как получить Г1 на материал

Основная классификация строительных конструкций по классам пожарной безопасности выглядит так:

Чтобы определить, материалы какой горючести допустимы в строительстве конкретного объекта, нужно знать класс пожарной опасности этого объекта и группы горючести используемых стройматериалов. Класс пожарной опасности объекта устанавливается в зависимости от пожароопасности тех технологических процессов, которые будут происходить в этом здании.

Например, для строительства зданий детских садов, школ, больниц или домов престарелых допускаются материалы и системы утепления снаружи лишь класса ПО К0. Такие же требования разработаны и для других видов строительных сооружений.

В пожароопасных зданиях с огнестойкостью третьего уровня, малопожарных К1 и умереннопожарных К2 не разрешается выполнять внешнюю облицовку стен и фундамента из горючих и трудногорючих материалов.

Для ненесущих стен и светопрозрачных перегородок могут быть использованы материалы без дополнительных испытаний пожароопасности:

конструкции из негорючих материалов – К0;

Конструкции из материалов группы Г4 – К3.

Любые строительные сооружения не должны распространять скрытое горение. В перегородках стен, местах их соединения не должны присутствовать пустоты, которые отделены одна от другой сплошными заполнениями из горючих материалов.

Подтверждение класса и степени горючести

Любой новый материал или система (конструкция) должен быть подтвержден техническим свидетельством. Это свидетельство разрешает использовать в строительных работах различные материалы при соответствии их правилам пожарной безопасности, изложенным в этом документе.

Одной из глав свидетельства является перечисление обязательных норм пожароопасности для данного материала. Впервые используемая в технологии строительства продукция отечественного и зарубежного производства требует подтверждения пожарной инспекции после стандартных испытаний на огнестойкость.

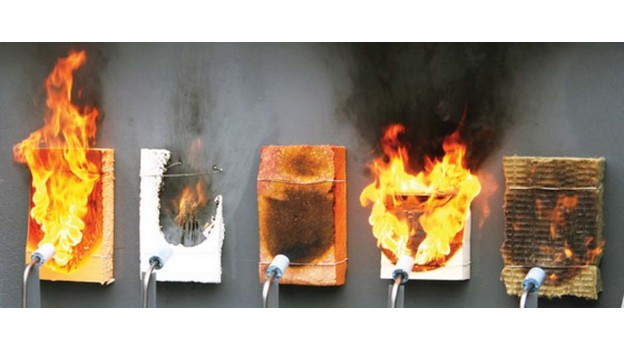

Огневые испытания объектов

Этот способ испытания проводятся для установления огнестойкости строящегося или уже возведённого объекта. Это свойство объекта зависит от пожарной опасности конструкционных материалов, используемых при строительстве.

Огневые испытания на территории Российской Федерации уполномочены проводить такие организации как МЧС России, НИИ «Опытное», АНО «Пожаудит», НИИ им. Кучеренко и многие другие.

Испытание материалов отделки фасадов зданий и внутренних элементов производятся в специальной печи. Протокол этих испытаний испытания материалов на степень горючести содержит ссылку на заказчика и организацию, которая уполномочена провести огневые испытания. Указывается и наименование испытуемого сооружения с комплектом прилагаемой документации.

С учётом метеоусловий при проведении испытаний указываются результаты, полученные при нагреве и сжигании образцов, применяемых в строительстве объекта, в печи. Также прилагается фотоснимки элементов конструкции до и после испытаний. Составляется огневой протокол, в котором подробно расписываются все результаты испытаний.

По результатам испытаний, изложенных в огневом протоколе, и классу пожароопасности здания заказчику выдаётся заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

Важнейшим качеством применяемого в строительстве материала является его горючесть. Горючесть – это свойство материала противостоять воздействию пламени. Поэтому законодательно определены пять групп горючести. Четыре группы горючих материалов и одна негорючая. В Федеральном законе № 123 они определены аббревиатурами: Г1, Г2, Г3, Г4 и НГ. Где НГ расшифровывается как негорючая.

Главный индикатор при определении группы горючести конкретного материала – это время горения. Чем дольше может выстоять материал, тем ниже группа горючести. Время горения не единственный индикатор. Также, при огневых испытаниях будут оцениваться взаимодействие материала с пламенем, будет ли он поддерживать горение и в какой степени.

Группа горючести неразрывна связана с другими параметрами огнестойкости материала, такими как воспламеняемость, выделение токсичных веществ и другими. Все вместе показатели огнестойкости позволяют судить о классе горючести. То есть группа горючести – это один из индикаторов присвоения класса горючести, она ему предшествует. Давайте подробнее разберем элементы оценки огнестойкости материала.

Все вещества в природе подразделяются на . Перечислим их:

- Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть в воздушной среде. Но даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с водой.

- Трудносгораемые. Трудно горючие строительные материалы лишь при воздействии на них источника воспламенения способны возгораться. Дальнейшее их горение при прекращении действия источника воспламенения происходить самостоятельно не может, они гаснут.

- Сгораемые. Горючие (сгораемые) строительные материалы определяются, как способные возгораться без постороннего источника воспламенения. Тем более, они быстро воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть и после исчезновения источника зажигания.

Предпочтительнее использование в строительстве негорючих материалов, но далеко не все широко используемые строительные технологии могут основываться на использовании изделий, которые могут обладать таким замечательным свойством. Точнее, таких технологий практически нет.

К противопожарным характеристикам строительных материалов также относятся:

- горючесть;

- воспламеняемость;

- способность выделять токсины при нагреве и горении;

- интенсивность образования дыма при высоких температурах.

Группы горючести

Склонность строительных материалов к горению обозначается символами Г1, Г2, Г3 и Г4. Этот ряд начинает группа горючести слабо горючих веществ, обозначенных символом Г1. Заканчивается ряд группой сильно горючих Г4. Между ними располагается группа материалов Г2 и Г3, которые являются умеренно горючими и нормально горючими. Эти материалы, включая и группу слабо горючих Г1, в основном и используются в строительных технологиях.

Группа горючести Г1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия и самостоятельно, без внешнего запального действия, гореть не способны (негорючие вещества).

Для полностью негорючих строительных материалов характеристики пожарной безопасности не исследуются и нормы для них не устанавливаются.

Конечно, группа материалов Г4 также находит своё применение, но в силу большой склонности к горению, требует соблюдения дополнительных противопожарных мер. В качестве примера таких дополнительных мер, может выступать поэтажная противопожарная отсечка из стали внутри конструкции вентфасада, если была применена ветрозащитная мембрана с группой горючести Г4, то есть горючая. В таком случае отсечка призвана купировать пламя внутри вент зазора в рамках одного этажа.

Применение в строительстве

Применение материалов при сооружении зданий зависит от степени огнестойкости этих зданий.

Основная классификация строительных конструкций по классам пожарной безопасности выглядит так:

Чтобы определить, материалы какой горючести допустимы в строительстве конкретного объекта, нужно знать класс пожарной опасности этого объекта и группы горючести используемых стройматериалов. Класс пожарной опасности объекта устанавливается в зависимости от пожароопасности тех технологических процессов, которые будут происходить в этом здании.

Например, для строительства зданий детских садов, школ, больниц или домов престарелых допускаются материалы лишь и группы горючести НГ.

В пожароопасных зданиях с огнестойкостью третьего уровня, малопожарных К1 и умереннопожарных К2 не разрешается выполнять внешнюю облицовку стен и фундамента из горючих и трудногорючих материалов.

Для ненесущих стен и светопрозрачных перегородок могут быть использованы материалы без дополнительных испытаний пожароопасности:

- конструкции из негорючих материалов – К0;

- конструкции из материалов группы Г4 – К3.

Любые строительные сооружения не должны распространять скрытое горение. В перегородках стен, местах их соединения не должны присутствовать пустоты, которые отделены одна от другой сплошными заполнениями из горючих материалов.

Подтверждение класса и степени горючести

Тест отделочных материалов фасадов на горючесть. Видео

Похожие статьи

Пенолекс – разновидность теплоизоляционных материалов, представляющий собой экструдированный пенополистирол.

Большинство людей, выбирая подходящий утеплитель для дома, ориентируются на различные характеристики материала. Многих интересует низкая цена, некоторые предпочитают простоту монтажа, и лишь малая часть задумывается об экологичной безопасность и противостоянию огню. Какими же характеристиками обладает пеноплекс, поддается он горению или же абсолютно не горюч? Странно, но мнений насчет этого показателя очень много, поэтому стоит подробнее разобраться в пожаробезопасности пеноплекса.

К какому классу горючести относится пеноплекс?

Изучаю горючие свойства экструдированного пенополистирола нужно учесть тот факт, что производители изготавливают различные марки этого материала. Все они имеют различные характеристики, поэтому и бытуют разнообразные мнения насчет их горючести.

Все строительные материалы делятся на несколько групп согласно горючести:

- Г1 – материалы слабо горючие.

- Г2 – умерено горючие материалы.

- Г3 – материалы, обладающие нормальной горючестью.

- Г4 – материалы с сильно горючими свойствами.

- НГ – абсолютно негорючие материалы.

Большинство продавцов, предпочитают умалчивать о пароизоляционных свойствах пенопласт, так как главная их задача заключается в реализации любым способом. Некоторые даже утверждают, что только у них можно купить негорючий экструдированный пенополистирол. Как только вы услышите подобное заявления, сразу же уходите. На сегодняшний день негорючего пеноплекса просто нет, но он может быть отнесен к классу слабо горючих строительных материалов.

Опасен ли пеноплекс при пожаре?

Нужно разобраться, представляет ли опасность при пожаре экструдированный пенополистирол. Раньше, все типы пеноплекса относились к группе материалов с нормальной горючестью или с сильно горючими свойствами. Такие материалы, кроме своей горючести, испускали опасные газы, что делало пеноплекс особо опасным при пожаре. Но недавно производители перешли на технологию производства пеноплекса класса Г1, то есть слабо горючие. Такие свойства утеплитель получил благодаря добавлению антипирена, веществу, способно повышать стойкость стройматериалов к открытому огню. Согласно заявлению специалистов, новый пеноплекс не выделяет вредных веществ, он, как и древесина, выделяет только углекислый и гарный газы.

Но даже при таких заявлениях производителей, покупатели не склоны им верить. Все из-за того, что согласно государственным нормам, экструдированный пенополистирол не может быть слабо горючим. И все его виды относятся к группе Г3 или Г4.

Поддается пеноплекс горению или нет?

Официальные производители не дают никакой информации насчет абсолютной негорючести. Есть только упоминания о независимой исследовании, согласно которому пеноплекс начали относить к классу Г1. Но в официальных государственных документах подобных записей нет. Именно это вызывает противоречия, некоторые потребители уверены, что независимая экспертиза была заинтересована в результате, поэтому утверждение о том, что пеноплекс не выделает вредных веществ просто абсурдно.

Но основываясь на заявлениях обеих сторон, можно сделать вывод, что противники негорючести полистирола просто незнакомы со свойствами антипирена. Конечно же, такие вещества не смогут препятствовать возгоранию, но не позволят материалу выгореть. Как это объяснить? Все просто. Под прямым воздействием пламени, пеноплекс загорится, но как только огонь перестанет на него воздействовать, он тут же гаснет. Именно основываясь на этих характеристиках, пенопласт называют негорючим, так как сам по себе он способен стать причиной пожара.

Если же оценивать заявления о том, что пеноплекс выделяет не больше вредных веществ чем дерево, оно выглядит спорно. Так как экструдированный пенополистирол синтетический материал, кроме окиси углерода, он выделяет другие химические соединения, способные вызвать у человека отек легких, сильное отравление и даже удушье.

Можно ли назвать пеноплекс негорючим?

Подведем итоги вышеуказанной информации, бывает ли пеноплекс негорючим и безопасен ли он при пожаре?

- Классический экструдированный пенополистирол относится к группам сильно и нормально горючих материалов.

- Только с помощью добавления антипиренов, пеноплекс делают слабо горючим.

- Негорючим назвать его нельзя, так как даже несмотря на его высокую огнеупорность, он все же поддается воспламенению под прямым воздействие огня.

- Вещества, которые выделяются во время горения пеноплекса опасны для человека.

Учитывая все характеристики, специалисты советуют покупать слабо горючий пеноплекс. От значительно отличается по цене, но его эксплуатационные характеристики того стоят. Главное отличие состоит в плотности утеплительных блоков, обработанный антипереном, пеноплекс плотнее. На рынке стройматериалов представлены утеплители различных производителей, что дает возможность подобрать наилучший вариант.

Как правильно выбрать пеноплекс?

Правильное утепление должно быть направлено на максимальное сохранение тепла внутри помещения, в то же время не подвергать его опасности пожара. Для того чтобы приобрести необходимый для вас качественный продукт, необходимо обращаться только к опытным производителям, который имеют хорошую репутацию на рынке стройматериалов.

После выбора производителя, нужно ознакомиться со всеми сопутствующими документами, где будут указаны все государственные нормы и соответствия с ними. Также можно доверять выводам независимых экспертных учреждений, которые часто имеются у производителей. В наше время, можно встретить строительные фирмы, способные провести маленький эксперимент, после которого вы убедитесь в пожарной стойкости материала.

Вывод

Главное, нужно запомнить, что покупка утеплителя, обработанного антипереном, не гарантирует полной пожарной безопасности. Для сохранения всех его противопожарных свойств, нужно учитывать необходимые инструкции по установке и обработки. Чаще всего, экструдированный пенополистирол используют для утепления пола, цоколя и фундамента. Для утепления стен и фасадов использовать его категорически запрещено. Именно из-за пожароопасности, этот утеплитель нельзя использовать во всех сферах строительства. К счастью, производители постоянно работают над ее улучшением, использую различные технологии производства и обработку утеплителя защитными веществами. В скором времени, пеноплекс обретет все необходимые качества для широкого использования в сфере утепления жилых и производственных помещений.

Важным параметром материалов, особенно в сфере строительства, является их пажароопасность. Он настолько приоритетен, что группы горючести определяет Федеральный Закон. Их четыре: Г1-Г4. В отдельный разряд выделены . Важно понимать, что означает данная классификация, это позволит специалистам правильно выбирать и использовать стройматериалы для обеспечения пожарной безопасности объектов. Определять степень пожаростойкости можно только в специальной лаборатории, имеющей официальную профильную аккредитацию. Методы регламентирует ГОСТ30244-94.

Если экспериментальным путем установлено, что стройматериал при воспламенении теряет не больше 50% веса, температура прирастает — не более +50 градусов С, а пламя сохраняется не более 50 секунд, то определяется его негорючесть и он считается огнестойким. Если один из критериев не соответствует определению, то вещество горюче, и принадлежит к одной из четырех групп:

- Г1. Группа горючести Г1 включает в себя материалы, которые самостоятельно не могут гореть, дымы имеют температуру до +135 градусов С, деформируются по форме до 65% и теряют до 20% массы.

- Г2. Умерено горючие стройматериалы могут гореть на протяжении полуминуты, температура дыма – достигать +235 градусов С, терять до 50% массы и деформироваться до 85%.

- Г3. По этой группе классифицируются строительные нормально горючие материалы, способные самостоятельно поддерживать горение до 5 минут, теряющие массу – до 50%, изменяющие форму до 85%, а дым может достигать температурного предела в +450 градусов С.

- Г4. Группа горючести Г4 – это сильно горючие материалы, температура дыма достигает +450 градусов С, деформация – 85%, утрата массы – 50%, а на протяжении 5 минут они могут самостоятельно гореть.

Важно! В процессе испытаний учитывается следующая разница процесса: для первых двух классов не предполагается образование расплавленных капель, для трех групп – от Г1 до Г3 не предполагается формирование горящего расплава.

Воспламеняемость

Кроме классов горючести, большое значение имеет характеристики воспламеняемости. Они рассчитывается по значениям предельной плотности тепловых потоков. Различают три категории:

- В1. Трудновоспламеняемые вещества на 1 м2 имеют тепловые параметры не более 35 кВт.

- В2. Умеренно воспламеняемые вещества имеют показатели на 1 м2 от 20 до 35 кВт.

- В3. Легко воспламеняемые пожароопасные материалы имеют плотность тепловых потоков до 20 кВт.

Кроме горючести и воспламеняемости пожарная опасность материалов устанавливается по дымообразующей способности (подразделяются на Д1-Д3), возможности распространения пламени по поверхности (РП1-РП4) и степени токсичности продуктов горения (Т1-Т4).

Для очевидности, представим определения классов пожаробезопасности в табличной структуре.

| Критерии пожаробезопасности | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |

| Потенциал горения | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |

| Способность воспламеняться | — | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |

| Дымообразование | — | Д1 | ДЗ+ | Д3 | Д3 | Д3 |

| Степень токсичности веществ горения | — | Т1 | Т2 | Т3 | Т3 | Т4 |

| Распространение огня по материалу | — | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Особенности класса стройматериалов по горючести Г1

При выборе строительных материалов для конкретного здания или сооружения учитывают их класс пожарной безопасности. Причем, этому критерию должны соответствовать конструкционные, отделочные, изоляционные и кровельные изделия. Расшифровка Г1 обозначает, что горючесть у материала наименьшая – первой степени, то есть это пожаростойкая продукция. Все стройматериалы должны иметь в обязательном порядке сертификаты, подтверждающие группу их огнестойкости. Это требование определено СНиП и ТНПА. Так горючесть Г1 обозначает, что применение материала в строительстве актуальна на объектах с высокими требованиями по пожарной безопасности. То есть, их можно использовать для сооружения конструкций потолков, кровли и каркасов перегородок, к которым предъявляются самые жесткие требования.

Следует понимать. В детских садах, школах и медицинских учреждениях претензии к пожаробезопасности могут быть выше – только НГ. Аналогичны требования и к путям эвакуации на любых объектах.

Технология производства и ее влияние на характеристики по горючести

Согласно Википедии, негорючими являются минеральные материалы. Это керамика, натуральный камень, железобетон, стекло, кирпич и аналоги. Но, если в производстве используются добавки, имеющие другую природу, то пажаробезопасные параметры изменяются. Современные технологии предполагают широкое использование полимерных и органических добавок. В зависимости от пропорций горючих и негорючих компонентов в составе, параметры стройматериала могут трансформироваться до Г1, и даже до класса горючести Г4.

Определение класса по горючести веществ и продукции

Для определения веществ и продукции по классам Г4-Г1 существуют специальные методики. Ими проверяются составы на самовозгорание и возгорание от источника, в расчет берется способность поддерживать пламя. Испытания проводятся в камере, так экспериментально определяются такие параметры:

- температура дыма;

- уровень деформации;

- сколько времени материал горит самостоятельно.

После изъятия образцов из камеры определяют неповрежденную часть, то есть процент общего объема, который не обуглился и не сгорел. Результаты округляются до 1 сантиметра. Такие дефекты, как обугливание, вспучивание, сколы, шероховатости, изменения цвета и коробление в расчеты не принимаются. Неповрежденную часть взвешивают на весах, точность которых должна быть не менее 1%. Все полученные результаты вносятся в отчетную документацию, включая фотоотчет. При определении несоответствия характеристик продукции к требованиям безопасности на объекте составляется доклад.

Требования к организациям, проводящим испытания

Огневые эксперименты могут проводить только те коммерческие организации, которые имеют аккредитацию. Пример: НИИ имени Кучеренко, МЧС РФ, АНО «Пожаудит» и прочие. Эти предприятия обязаны действовать сугубо по нормативным положениям, иметь полный комплект оборудования, прошедшего калибровку и специалистов должных квалификаций в штате. Протокол должен содержать следующую информацию:

- сведения о заказчике;

- сведения об организации, выполняющей проверку;

- полная информация о продукции, материале и веществе;

- дату и место испытаний;

- данные об оборудовании;

- описание и фотодокументы о первичном состоянии образцов и их состоянии после испытаний;

- проведенные процедуры и результаты каждой из них;

- результаты и выводы.

Показатели горючести некоторых стройматериалов

Приведем параметры огнестойкости популярной строительной продукции:

- все виды ГКЛ, благодаря большому объему гипса характеризуются высокой огнестойкостью, они выдерживают воздействие открытого пламени от 20 до 55 минут, параметры определяются – Г1, Т1, Д1 и В2, что по совокупности разрешает использовать гипсокартон на объектах любого назначения;

- дерево характеризует высокая пожарная опасность, его показатели – Г4, РП4, Д2, В3 и Т3, причем древесина горит, как режиме тления, так и открытого пламени, если на объекте используется данный материал, пусть даже для изготовления дверей, его необходимо обрабатывать специальными составами;

- ДСП относится к классу горючести Г4, хотя в отличие от дерева возгорается и поддерживает огонь хуже – В2, но продукты горения – высоко токсичны Т4, остальные параметры — РП4, Д2, при использовании в строительстве и ремонте, рекомендуется обработка огнезащитой;

- натяжные потолки из ПВХ относятся к легко воспламеняющимся материалам, но, проходя огнезащитную обработку, приобретают класс Г2, пожароопасность конкретной продукции можно узнать в сопутствующей документации;

- утепление фасада пенополиуретаном, пенополистиролом, пенопластом или пеноплексом регламентируется СНиП21.01.97, здесь допустима горючесть от Г1 до Г4, воспламеняемость от В1 до В3, в зависимости от конструкционных особенностей, например, необходимости вентилировать, и реализуемой технологии;

- минеральные кровельные материалы, такие как натуральная черепица, относятся к негорючим, ондувилл – это органика, которая легко воспламеняется и живо горит, поэтому ее применение ограничено требованиями к общей безопасности объекта;

- сэндвич панели металлические с утеплителем из минеральной ваты – оптимальный вариант для сооружения объектов с высокими требованиями пожарной безопасности, поскольку маркируются НГ, использование листов поликарбоната снижает показатели до Г2 и их применение лимитировано;

- все виды линолеума относятся к средне горючим материалам, исключение составляет гетерогенный и гомогенный, они принадлежат к КМ2, их другие показатели — РП1, В2, Т3 и Д2, последние модификации разрешается использовать в медицинских и образовательных учреждениях;

- для объектов с высокими требованиями по пожарной безопасности разработаны специальные виды ламината, например, Parqcolor имеет такие показатели: Г1, РП1, В1, Т2 и Д2.

Обратите внимание! Особые требования предъявляются к светопрозрачным конструкциям. По ним составлены подробные нормативы с рекомендациями.