Сообщение на тему война в афганистане. Война в Афганистане: причины, ход событий, последствия

В 70-х гг. XX в. в Афганистане нарастал кризис феодального общества. На первый план выдвинулась задача модернизации этой отсталой горной страны.

Революционеры у власти

В 1973 г. в результате переворота пала монархия. В 1978 г. в стране произошёл ещё один переворот - прокоммунистический: к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) во главе с Нуром Мухаммедом Тараки. Революционеры считали себя марксистами-ленинцами, и СССР стал оказывать им помощь. Радикальные антифеодальные реформы дестабилизировали ситуацию. Революционеры считали, что если отнять у феодалов и отдать крестьянам землю и систему водоснабжения, то крестьяне поддержат новую власть. Но многие крестьяне верили, что землю поделил сам Аллах, и отказывались менять заведённые на селе порядки. Революционеры арестовывали и расстреливали тех, кто не выполнял их указания. Они считали, что нужно торопиться, ведь в ближайшее время НДПА планировала построить в Афганистане социализм по образцу среднеазиатских республик СССР.

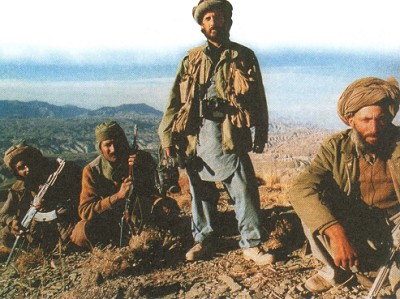

Репрессии против всех недовольных режимом НДПА вызвали вооружённое сопротивление. Его возглавили сторонники исламского государства. Партизан, выступавших под знаменем ислама, называли борцами за веру - моджахедами.

В марте 1979 г. произошло крупное восстание против НДПА в Герате. Всё началось с митинга против обучения женщин грамоте. Когда полиция попыталась его разогнать, митингующие забросали её камнями. В город вступили партизаны из окрестностей. По всему Герату раздавалась стрельба, толпа линчевала представителей властей, погибло несколько советских советников. Особенно опасным было то, что на сторону восставших перешла часть расквартированной в городе 17-й дивизии. Получив оружие от солдат дивизии, восставшие захватили почти весь город. Тогда министр внутренних дел и второй человек в правящей партии Хафизулла Амин приказал нанести удар по восставшим с воздуха. И снова тревожный сигнал - некоторые лётчики отказались стрелять по кварталам города. Только через три дня войска, подоспевшие из других частей страны, подавили восстание.

Тараки попросил СССР ввести свои войска и помочь просоветскому правительству. Но руководство Советского Союза ограничилось посылкой вооружений и подготовкой афганских военных специалистов. Руководители КПСС выступали против радикальной политики афганских лидеров и убедили Тараки вести более умеренные реформы. Однако Тараки был убит экстремистским лидером НДПА Хафизуллой Амином. В Москве Амина считали непредсказуемым политиком, который может переориентироваться на США или Китай, чтобы добиться прекращения гражданской войны в стране, тогда у границ СССР возникло бы враждебное государство. Чтобы предотвратить эту угрозу, руководители Советского Союза решили свергнуть Амина и заменить его более осторожным и послушным лидером Бабраком Кармалем. Не подозревавший об угрозе, Амин подтвердил приглашение советских войск в Афганистан.

25 декабря 1979 г. советская армия вошла в Афганистан. Амин, считавший СССР союзником, приказал оказывать всяческую помощь советским войскам.

Для участия в операции по вводу войск были призваны резервисты и развернута 40-я армия, в которую вошли 5-я и 108-я мотострелковые дивизии, 103-я воздушно-десантная дивизия, 5 6-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 860-й отдельный мотострелковый и 345-й отдельный парашютно-десантный полки - общей численностью 50 тыс. человек. Вскоре в «ограниченный контингент советских войск», как официально стали называть эту группировку в Советском Союзе, вошли также 201-я мотострелковая дивизия и ещё два отдельных полка. Численность группировки возросла до 80 тыс. Эта армия пересекла границу Афганистана в полном согласии с кабульским руководством. Амин не знал о том, что из Чехословакии ему на смену уже вылетел Б. Кармаль. Советский десант высадился в столице страны Кабуле, а спецназ КГБ взял штурмом дворец Амина. Диктатор был убит.

Но ситуация не улучшилась - моджахеды продолжали вести войну и против режима Кармаля, и против советских войск.

Вторжение в Афганистан потрясло мир. Амин был главой международного признанного государства, и его уничтожение явилось актом агрессии. К тому же США опасались, что из Афганистана СССР может нанести удары по Пакистану и нефтяным источникам в Персидском заливе. «Холодная война» возобновилась с новой силой.

Репрессии и начавшаяся война вызвали отток беженцев в соседний Пакистан. Уже к середине 80-х гг. их число достигло более 3 млн. США и другие страны НАТО организовали поставки оружия в Афганистан, подготовку боевиков (многие из них десятилетие спустя будут вести террористическую борьбу и против США). Моджахеды затем возвращались в Афганистан по бесчисленным перевалам, нападали на советские колонны и базы, обстреливали дороги, по которым шли поставки продовольствия и боеприпасов из СССР, убивали государственных служащих, активистов НДПА, взрывали сооружения.

Советская армия оказалась не готова к длительной войне с партизанами. Она захватывала базы моджахедов, несла ощутимые потери, штурмуя перевалы. Несколько раз приходилось брать штурмом Панджшерскую долину, где базировался известный партизанский командир Ахмад Шах Масуд. Но партизаны уходили в Пакистан и Иран по горным тропам, пополняли свои ряды и снова возвращались. Перекрыть все горные дороги было невозможно. Армия НДПА воевала против соотечественников неохотно. Если раньше к советским людям, или, как их называли, «шурави» («товарищ»), в Афганистане относились дружественно, то теперь большинство населения было настроено к ним враждебно.

В поисках мира

С 1983 г. СССР искал возможность вывести войска из Афганистана. Пользуясь противоречиями между моджахедами, удалось даже на время заключить перемирие с Масудом. Но США отказывались прекратить помощь моджахедам в обмен на вывод советских войск. В условиях «холодной войны» американское правительство было заинтересовано в том, чтобы СССР как можно дольше не вылезал из афганского капкана.

Война в Афганистане стала одним из тяжелейших внешнеполитических кризисов, с которыми СССР столкнулся в 80-х гг. И дело даже не столько в материальных затратах, сколько в «человеческом факторе». В Афганистане в «мирное время» гибли тысячи советских граждан. Возвращаясь после «выполнения интернационального долга», как официально называлось участие советских солдат и офицеров в этой войне, «афганцы» нередко рассказывали о зверствах, творимых в отношении мирного населения, о гибели друзей и неспособности советской армии решить поставленные задачи. Сам по себе факт войны в Афганистане отравлял морально-политический климат в стране и подрывал престиж Советского Союза в мире.

После прихода к власти Михаила Горбачёва произошёл последний всплеск войны - советские войска предприняли отчаянную попытку разгромить все базы боевиков. Понеся самые большие потери за время войны и причинив немалый, но вполне восполнимый урон моджахедам, наши войска опять не смогли решить все поставленные перед ними задачи. Моджахеды не только сумели отвести основные силы в Пакистан, но и удержали стратегически важную базу Жавару. Из этого горного пункта они в любой момент могли блокировать долину, в которой располагается город Хост. Исламистские лидеры планировали захватить Хост, с тем к чтобы провозгласить его свободной территорией с новым правительством Афганистана, которое могли бы признать (ЛИЛ и Пакистан.

Последнее советское широкомасштабное наступление было призвано создать предпосылки для вывода войск на выгодных для СССР условиях. В октябре 1985 г.

Политбюро - высший правящий орган Коммунистической партии Советского Союза - приняло решение вывести войска из Афганистана. Однако предварительно нужно было нанести противнику как можно больший урон. В апреле 1986 г. советские войска все-таки взяли Жавару. Но это принципиально не изменило ситуацию так как повстанцы вернулись через горы. Хотя моджахеды имели огромные потери, у них был почти неограниченный резерв беженцев в Пакистане. Они теряли территории и базы, но у них имелись недосягаемый для советских войск тыл - Пакистан и поддержка США. Потому они возвращались снова и снова. Это делало ситуацию для СССР безысходной.

Тогдашний руководитель Советского Союза Михаил Горбачёв, как и его предшественник Юрий Андропов, стремился покинуть Афганистан так, чтобы «не потерять лицо» и не превратить эту страну в плацдарм исламского экстремизма у южных границ СССР.

В мае 1986 г. НДПА возглавил более прагматичный и авторитетный лидер Наджибулла. Кармаль формально оставался главой Революционного совета (т. е. главой государства) до 1987 г.

Наступление на исламские ценности было прекращено, как и «строительство социализма» в Афганистане. Теперь в Кабуле сидели сторонники светского государства, уважающего ислам, а им противостояли радикальные исламисты.

Михаилу Горбачёву, министру иностранных дел Эдуарду Шеварднадзе и другим руководителям казалось, что симпатичный и влиятельный Наджибулла, отказавшись от радикальной политики предшественников, сможет создать коалицию с частью оппозиции и прекратить войну. Увы, моджахеды хотели получить всё, а их спонсоры стремились измотать СССР и тем подтолкнуть его к новым уступкам не только в Афганистане, но и по всему миру. Лишь по мере завершения «холодной войны» и потепления советско-американских отношений возникла возможность прекратить войну в Афганистане.

14 апреля 1988 г. в Женеве представители Афганистана, Пакистана, СССР и США в присутствии Генерального секретаря ООН подписали соглашение о политическом урегулировании ситуации вокруг Афганистана. Афганистан и Пакистан обязывались не вмешиваться в дела друг друга, США - не поддерживать вооружённую борьбу против режима Наджибуллы. Советский Союз принял обязательство вывести свой «ограниченный контингент», численность которого оценивалась Западом в 115 тыс. человек, из Афганистана к 15 февраля 1989 г.

В этот день прямое участие СССР в афганской войне прекратилось. Он потерял погибшими 14 453 человека; пропали без вести и попали в плен 417 военнослужащих.

Вывод советских войск из Афганистана. 1989 г.

Война без «Шурави»

При продолжении советской помощи режим Наджибуллы сохранял устойчивость. Однако после ухода советских войск сторонникам светского режима пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. И в этом был шанс на то, что СССР, в отличие от США во Вьетнаме, решит задачу сохранения дружественного ему режима. Оценивая итоги вмешательства США во Вьетнаме, экс-президент Р. Никсон сказал, что США выиграли войну, но «проиграли мир». Для СССР «выиграть мир» значило сохранить дружественный себе режим в Афганистане. Но это было возможно только при продолжении помощи Наджибулле, ведь и США, и исламский Восток в нарушение Женевских соглашений продолжали поддерживать его противников.

В ожесточённых сражениях под Хостом и Джелалабадом в 1989 г. кабульский режим выстоял под ударами моджахедов. Наджибулла продолжал прикрывать южные границы СССР в последний период его существования (конец 80-х - начало 90-х гг. XX в.). Это были критические годы, когда натиск исламских радикалов на Среднюю Азию угрожал кардинально изменить ситуацию и огонь войны мог охватить весь этот регион. Но после распада Советского Союза новое российское руководство прекратило оказывать помощь Наджибулле. СССР «выиграл мир», а новая Россия его проиграла.

Правительство Наджибуллы пало в 1992 г. К власти пришла коалиция разных военных лидеров, не доверявших друг другу. Формально президентом стал Б. Раббани, опиравшийся на отряды Масуда. В действительности каждый лидер контролировал свой кусок страны. Вскоре между ними развернулась новая междоусобная война. При этом моджахеды не ограничились подчинением своей власти Афганистана, но стали вмешиваться и в дела среднеазиатских республик, разжигая там исламистские восстания. Подготовленные в США во время войны с СССР бойцы, которые умели только воевать и устраивать диверсии, сначала были направлены на север, против Средней Азии. Но вскоре часть из них развернула свои действия против США и других стран Запада. Одним из таких подготовленных США террористов был Усама Бен Ладен.

При поддержке Пакистана наибольших успехов в этом кровавом переделе власти достигло крайне радикальное исламистское общество «Талибан». Оно было создано студентами-теологами (талибами) в 1993 г. при активной поддержке Пакистана. Талибы выступали за неукоснительное соблюдение средневековых исламских законов, действовали с помощью террора, но в то же время получали от Пакистана современное западное вооружение. К «Талибану» присоединились экстремистски настроенные исламистские полевые командиры. Союзником талибов стал и Бен Ладен. В 1997 г. талибы взяли Кабул. Они ворвались в посольство ООН, где скрывался Наджибулла, выволокли его на улицу и тут же повесили. На большей части территории страны были установлены средневековые порядки. Талибы взрывали святыни других религий, в том числе древние буддийские статуи. Вскоре они дошли до границ Таджикистана на севере страны. Войска противостоявшего «Талибану» «Северного альянса» под командованием Масуда оказались в тяжёлом положении. В сентябре 2001 г. Масуд был убит в результате террористического акта, организованного Усамой Бен Ладеном и талибами. Но тут в события снова активно вмешались ведущие страны мира. В ходе «антитеррористической операции» в декабре 2001 г. талибы потеряли поддержку Пакистана, оказались под бомбами США и при поддержке американцев были разгромлены «Северным альянсом». В Кабул вошли американские войска. Страну возглавил недавний политэмигрант, близкий к бывшему королю, Хамид Карзай. В провинции реальная власть осталась в руках полевых командиров. Афганистан стал одним из основных производителей наркотиков в мире. Время от времени талибы проводят нападения на американцев и сторонников Карзая. Мир в Афганистане всё так же неустойчив.

Война СССР в Афганистан е длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Дата: 979 г.-1989 г.

Место: Афганистан

Итог: Свержение Х.Амина, вывод советских войск

Противники: СССР, ДРА против — Афганские моджахеды, Иностранные моджахеды

При поддержке : Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Великобритания, Иран

Силы сторон

СССР: 80-104 тыс. военнослужащих

ДРА: 50-130 тыс. военнослужащих По данным «НВО», не больше 300 тыс.

От 25 тыс. (1980) до более чем 140 тыс. (1988)

Афганская война 1979-1989 гг. - продолжительное политическое и вооружённое противостояние сторон: правящего просоветского режима Демократической республики Афганистан (ДРА) при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) - с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира - с другой.

Решение о вводе войск ВС СССР в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС, в соответствии с секретным постановлением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в „А“», «с целью предупреждения агрессии извне и укрепления южных рубежей дружественным режимом в Афганистане». Решение принималось узким кругом членов Политбюро ЦК КПСС (Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов, А. А. Громыко и Л. И. Брежнев).

Для достижения этих целей СССР ввёл в Афганистан группу войск, а отряд спецназовцев из числа формирующегося специального подразделения КГБ «Вымпел» убил действующего президента Х. Амина и всех, кто находился вместе с ним во дворце. По решению Москвы новым лидером Афганистана стал ставленник СССР, бывший чрезвычайный полномочный посол республики Афганистан в Праге Б. Кармаль, режим которого получал значительную и разностороннюю - военную, финансовую и гуманитарную - поддержку Советского Союза.

Хронология войны СССР в Афганистане

1979 год

25 декабря — колонны советской 40-й армии пересекают афганскую границу по понтонному мосту через реку Аму-Дарья. Х. Амин выразил благодарность советскому руководству и отдал распоряжение Генеральному штабу Вооружённых Сил ДРА об оказании содействия вводимым войскам.

1980 год

10-11 января — попытка антиправительственного мятежа артполков 20-й афганской дивизии в Кабуле. В ходе боя было убито около 100 мятежников; советские войска потеряли двоих убитыми и ещё двое были ранены.

23 февраля — трагедия в туннеле на перевале Саланг. При движении встречных колонн в середине тоннеля произошло столкновение, образовалась пробка. В итоге задохнулись 16 советских военнослужащих.

Март — первая крупная наступательная операция подразделений ОКСВ против моджахедов — Кунарское наступление.

20-24 апреля — массовые антиправительственные демонстрации в Кабуле разогнаны низкими полётами реактивных самолетов.

Апрель — Конгресс США санкционирует «прямую и открытую помощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов. Первая войсковая операция в Панджшере.

19 июня — решение Политбюро ЦК КПСС о выводе из Афганистана некоторых танковых, ракетных и зенитно-ракетных частей.

1981 год

Сентябрь — бои в горном массиве Луркох в провинции Фарах; гибель генерал-майора Хахалова.

29 октября — ввод второго «мусульманского батальона» (177 ООСН) под командованием майора Керимбаева («Кара-майора»).

Декабрь — разгром базового пункта оппозиции в районе Дарзаб (провинция Дзаузджан).

1982 год

3 ноября — трагедия на перевале Саланг. В результате взрыва бензовоза погибло более 176 человек. (Уже в годы гражданской войны между Северным Альянсом и талибами Саланг стал естественной преградой и в 1997 году тоннель был взорван по приказу Ахмад Шах Масуда, чтобы не допустить продвижения талибов на север.В 2002 году после объединения страны тоннель был вновь открыт).

15 ноября — встреча Ю.Андропова и Зияуль-Хака в Москве. Генеральный секретарь имел с пакистанским лидером частную беседу, в ходе которой проинформировал его о «новой гибкой политике советской стороны и понимании необходимости быстрейшего разрешения кризиса». На встрече также обсуждался вопрос о целесообразности войны и пребывания советских войск в Афганистане и перспективность участия Советского Союза в войне. В обмен на вывод войск от Пакистана же требовалось отказаться от помощи мятежникам.

1983 год

2 января — в Мазари-Шарифе душманы похитили группу советских гражданских специалистов численностью в 16 человек. Освободить их удалось только через месяц, при этом шестеро из них погибло.

2 февраля — бомбами объёмного взрыва уничтожен кишлак Вахшак на севере Афганистана в отместку за захват заложников в Мазари-Шарифе.

28 марта — встреча делегации ООН во главе с Пересом де Куэльяром и Д.Кордовесом с Ю.Андроповым. Он благодарит ООН за «понимание проблемы» и уверяет посредников в том, что готов предпринять «определённые шаги», но сомневается, что Пакистан и США поддержат предложение ООН, касающегося их невмешательства в конфликт.

Апрель — операция по разгрому отрядов оппозиции в ущелье Ниджраб, провинция Каписа. Советские подразделения потеряли 14 человек убитыми и 63 — ранеными.

19 мая — советский посол в Пакистане В.Смирнов официально подтвердил стремление СССР и Афганистана «назначить сроки вывода контингента советских войск».

Июль — наступление душманов на Хост. Попытка блокировать город не увенчалась успехом.

Август — напряжённая работа миссии Д.Кордовеса по подготовке соглашений по мирному урегулированию войны в Афганистане почти завершена: разработана 8-месячная программа вывода войск из страны, однако после болезни Андропова вопрос о конфликте был снят с повестки дня заседаний Политбюро. Теперь речь шла только о «диалоге с ООН».

Зима — боевые действия активизировались в районе Сароби и Джелалабадской долины (в сводках чаще всего упоминается провинция Лагман). Вооружённые отряды оппозиции впервые остаются на территории Афганистана на весь зимний период. Началось создание укрепрайонов и баз сопротивления непосредственно в стране.

1984 год

16 января — душманы сбили из ПЗРК «Стрела-2М» самолёт Су-25. Это первый случай успешного применения ПЗРК в Афганистане.

30 апреля — в ходе крупной операции в Панджшерском ущелье попал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мотострелкового полка.

Октябрь — над Кабулом из ПЗРК «Стрела» душманы сбивают транспортный самолёт Ил-76.

1985 год

26 апреля — восстание советских и афганских военнопленных в тюрьме Бадабера в Пакистане.

Июнь — армейская операция в Панджшере.

Лето — новый курс Политбюро ЦК КПСС на политическое решение «афганской проблемы».

Осень — Функции 40-й армии сводятся к прикрытию южных границ СССР, для чего привлекаются новые мотострелковые подразделения. Началось создание опорных базовых районов в труднодоступных местах страны.

1986 год

Февраль — на XXVII съезде КПСС М.Горбачёв делает заявление о начале выработки плана поэтапного вывода войск.

Март — решение администрации Р. Рейгана о начале поставок в Афганистан для поддержки моджахеддинов ПЗРК «Стингер» класса «земля — воздух», что делает боевую авиацию 40-й армии уязвимой для поражения с земли.

4-20 апреля — операция по разгрому базы Джавара: крупное поражение душманов. Неудачные попытки отрядов Исмаил-хана прорвать «зону безопасности» вокруг Герата.

4 мая — на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост генсека вместо Б.Кармаля избран М.Наджибулла, возглавлявший ранее афганскую контрразведку ХАД. Пленум провозгласил установку на решение проблем Афганистана политическими методами.

28 июля — М.Горбачёв демонстративно заявил о скором выводе из Афганистана шести полков 40-й армии (около 7 тыс. чел.). Позднее срок вывода будет перенесён. В Москве идут споры о том, выводить ли войска полностью.

Август — Масуд разбил базу правительственных войск в Фархаре, провинция Тахар.

Осень — разведгруппа майора Белова из 173-го отряда 16-й бригады спецназа захватывает первую партию переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» в количестве трёх штук в районе Кандагара.

15—31 октября — из Шинданда выведены танковый, мотострелковый, зенитный полки, из Кундуза — мотострелковый и зенитный, из Кабула — зенитный.

13 ноября — Политбюро ЦК КПСС ставит задачу вывести все войска из Афганистана в течение двух лет.

Декабрь — чрезвычайный пленум ЦК НДПА провозглашает курс на политику национального примирения и выступает за скорейшее прекращение братоубийственной войны.

1987 год

2 января — в Кабул направлена оперативная группа Министерства обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС СССР генералом армии В. И. Варенниковым.

Февраль — операция «Удар» в провинции Кундуз.

Февраль-март — операция «Шквал» в провинции Кандагар.

Март — операция «Гроза» в провинции Газни. Операция «Круг» в провинциях Кабул и Логар.

Май — операция «Залп» в провинциях Логар, Пактия, Кабул. Операция «Юг-87» в провинции Кандагар.

Весна — советские войска начинают применять для прикрытия восточного и юго-восточного участков границы систему «Барьер».

1988 год

Советская группа спецназа готовится к операции в Афганистане

14 апреля — при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Гарантами договорённостей стали СССР и США. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.

24 июня — отряды оппозиции захватили центр провинции Вардак — город Майданшахр.

1989 год

15 февраля — из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов, который, как утверждается, последним перешёл пограничную реку Аму-Дарья (город Термез).

Война в Афганистане — результаты

Генерал-полковник Громов, последний командующий 40-ой армией (руководил выводом войск из Афганистана), в своей книге «Ограниченный контингент» высказал такое мнение относительно победы или поражения Советской Армии на войне в Афганистане:

Я глубоко убежден: не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили - в отличие от американцев во Вьетнаме - свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы - лишь то, что могли.

Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую очередь мы должны были оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации. В основном эта помощь заключалась в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции. Кроме того, присутствие значительного воинского контингента в Афганистане должно было предотвратить агрессию извне. Эти задачи личным составом 40-й армии были выполнены полностью.

Моджахедам до начала вывода ОКСВА в мае 1988 года ни разу не удалось провести ни одной крупной операции и не удалось занять ни одного крупного города.

Военные потери в Афганистане

СССР: 15 031 погибших, 53 753 раненых, 417 пропавших без вести

1979 - 86 человека

1980 - 1 484 человека

1981 - 1 298 человек

1982 - 1 948 человек

1983 - 1 448 человек

1984 - 2 343 человека

1985 - 1 868 человек

1986 - 1 333 человек

1987 - 1 215 человек

1988 - 759 человек

1989 - 53 человека

По званиям:

Генералов, офицеров: 2 129

Прапорщиков: 632

Сержантов и солдат: 11 549

Рабочих и служащих: 139

Из 11 294 чел. уволенных с военной службы по состоянию здоровья остались инвалидами 10 751, из них - 1-й группы - 672, 2-й группы - 4216, 3-й группы - 5863 человека

Афганских моджахедов: 56 000-90 000 (мирных жителей от 600 тыс. до 2 млн человек)

Потери в технике

По официальным данным, составили 147 танков, 1314 бронемашин (БТР, БМП, БМД, БРДМ), 510 инженерных машин, 11 369 грузовиков и бензовозов, 433 артсистемы, 118 самолётов, 333 вертолета. В то же время эти цифры никак не конкретизировались - в частности, не опубликована информация о количестве боевых и небоевых потерь авиации, о потерях самолётов и вертолётов по типам и т. д.

Экономические потери СССР

На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось около 800 миллионов долларов США.

15 мая 1988 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов. Советские войска находились на территории страны с 25 декабря 1979 года; они действовали на стороне правительства Демократической Республики Афганистан.

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. Официальной целью ввода было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана.

Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.

В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) - с другой. Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.

25 декабря 1979 года

начался ввод советских войск в ДРА по трем направлениям: Кушка‑Шинданд‑Кандагар, Термез‑Кундуз‑Кабул, Хорог‑Файзабад. Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар.

В состав советского контингента входили: управление 40‑й армии с частями обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1‑й этап : декабрь 1979 г. ‑ февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.

2‑й этап : март 1980 г. ‑ апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.

3‑й этап : май 1985 г. ‑ декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из‑за рубежа. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.

4‑й этап : январь 1987 г. ‑ февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.

14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9‑месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40‑й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов.

Война в Афганистане длилась почти 10 лет, погибло более 15000 наших солдат и офицеров. Число погибших в войне афганцев, по разным данным, достигает двух миллионов. А начиналось все с дворцовых переворотов и таинственных отравлений.

Накануне войны

«Узкий круг» членов Политбюро ЦК КПСС, принимающий решения по особо важным вопросам, собрался в кабинете Леонида Ильича Брежнева в первой половине дня 8 декабря 1979 года. В число особо приближенных к генсеку входили председатель КГБ СССР Юрий Андропов, министр иностранных дел страны Андрей Громыко, главный идеолог партии Михаил Суслов и министр обороны Дмитрий Устинов . В этот раз обсуждалось положение в Афганистане, ситуация внутри и вокруг революционной республики, рассматривались аргументы ввода в ДРА советских войск.

Стоит напомнить, что Леонид Ильич к тому времени достиг самых высоких на 1/6 части планеты земных почестей, что называется, «достиг я высшей власти». Пять золотых звезд сияло у него на груди. Четыре из них звезды Героя Советского Союза и одна Социалистического Труда. Здесь же Орден «Победа» — высшая воинская награда СССР, бриллиантовый символ Победы. В 1978 году он стал последним, семнадцатым кавалером из числа удостоенных этой чести, за организацию коренного перелома во Второй мировой войне. Среди обладателей такого ордена — Сталин и Жуков. Всего было 20 награждений и семнадцать кавалеров (трое награждались дважды, Леонид Ильич и здесь сумел всех превзойти — в 1989 году он был лишен награды посмертно). Маршальский жезл, золотая сабля, готовился проект конной статуи. Эти атрибуты давали ему неоспоримое право на принятие решений любого уровня. Тем более, советники докладывали, что из Афганистана по части верности социалистическим идеалам и управляемости можно сделать «вторую Монголию». Для утверждения полководческого таланта товарищи по партии посоветовали генсеку ввязаться в небольшую победоносную войну. В народе поговаривали, что дорогой Леонид Ильич замахивается на звание генералиссимуса. Но с другой стороны, в Афганистане и правда было не спокойно.

Плоды Апрельской революции

27−28 апреля 1978 года в Афганистане произошла Апрельская революция (с языка дари этот дворцовый переворот называют еще Саурской революцией). (Правда, с 1992-го годовщина Апрельской революции отменена, взамен нее сейчас отмечается День победы афганского народа в джихаде против СССР.)

Поводом для выступления оппозиции против режима президента Мухаммеда Дауда стало убийство коммунистического деятеля, редактора газеты по имени Мир Акбар Хайбар. В убийстве обвинили тайную полицию Дауда. Похороны оппозиционного редактора вылились в демонстрацию против режима. Среди организаторов беспорядков были лидеры Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухамед Тараки и Бабрак Кармаль, которых арестовали в тот же день. Еще один лидер партии Хафизулла Амин еще до этих событий был заключен под домашний арест за подрывную работу.

Итак, три лидера пока еще вместе и у них нет особых разногласий, все трое под арестом. Амин с помощью сына передал тогда верным НДПА (Народно-демократической партии Афганистана) войскам приказ о начале вооруженного восстания. Произошла смена правительства. Президент и вся его семья были убиты. Тараки и Кармаля освободили из тюрьмы. Как видим, революция или то, что мы называем революцией, далась легко. Военные взяли дворец, ликвидировали главу государства Дауда вместе с семьей. Вот и все — власть в руках «народа». Афганистан объявили Демократической Республикой (ДРА). Главой государства и премьер-министром стал Нур Мухаммед Тараки, его заместителем — Бабрак Кармаль, пост первого заместителя премьера и министра иностранных дел предложен организатору восстания Хафизулле Амину. Пока их трое. Но полуфеодальная страна не спешила проникаться марксизмом и внедрять на афганской земле советскую модель социализма с раскулачиванием, отъемом земель у помещиков, насаждением комитетов бедноты и партийных ячеек. Специалистов из Советского Союза местное население встречало в штыки. На местах начались волнения, переходящие в мятежи. Ситуация ухудшилась, страна словно вошла в штопор. Триумвират стал рассыпаться.

Первым вычистили Бабрака Кармаля. В июле 1978 года он был отстранен от должности и отправлен послом в Чехословакию, откуда, зная сложность ситуации на родине, возвращаться не торопился. Начался конфликт интересов, война амбиций уже между двумя лидерами. Вскоре Хафизулла Амин начал требовать от Тараки отречения от власти, хотя тот уже побывал в Гаване, в Москве, был тепло встречен Леонидом Ильичем Брежневым, заручился его поддержкой. Пока Тараки путешествовал, Амин подготовился к захвату власти, сменил офицеров, верных Тараки, ввел в город подчиненные его клану войска, а затем решением внеочередного заседания Политбюро ЦК НДПА Тараки и его соратники были сняты со всех постов и исключены из партии. 12 тысяч сторонников Тараки были расстреляны. Дело было поставлено так: вечером арест, ночью — допрос, утром — расстрел. Все в восточных традициях. Москва уважала традиции, пока дело не дошло до устранения Тараки, который не согласился с решением ЦК об отстранении его от власти. Не добившись уговорами отречения, опять же в лучших традициях Востока, Амин приказал своей личной охране задушить президента. Это произошло 2 октября 1979 года. Народу Афганистана лишь 9 октября официально объявили, что «после непродолжительной и тяжелой болезни в Кабуле скончался Нур Мухаммед Тараки».

Плохой-хороший Амин

Убийство Тараки повергло Леонида Ильича в печаль. Ему все-таки сообщили, что его новый друг умер скоропостижно не в результате непродолжительной болезни, а был коварно задушен Амином. По воспоминаниям тогдашнего руководителя Первого главного управления КГБ СССР (внешней разведки) Владимира Крючкова , — «Брежнев, будучи человеком преданным дружбе, тяжело переживал смерть Тараки, в какой-то мере воспринимал ее как личную трагедию. У него сохранилось чувство вины за то, что именно он, якобы, не уберег Тараки от неминуемой гибели, не отговорив от возвращения в Кабул. Поэтому Амина после всего произошедшего он вообще не воспринимал».

Однажды во время подготовки документов к заседанию комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану, Леонид Ильич сказал сотрудникам: «Амин — нечестный человек». Этой реплики стало достаточно, чтобы начать поиск вариантов к устранению Амина от власти в Афганистане.

Москва между тем получала из Афганистана противоречивую информацию. Это объясняется тем, что ее добывали конкурирующие между собой ведомства (КГБ, ГРУ, МИД, Международный отдел ЦК КПСС, различные министерства).

Командующий Сухопутными войсками генерал армии Иван Павловский и главный военный советник в Демократической Республике Афганистан Лев Горелов , используя данные ГРУ и информацию, полученную во время личных встреч с Амином, сообщали в Политбюро мнение о лидере афганского народа как о «верном друге и надежном союзнике Москвы в деле превращения Афганистана в непоколебимого друга СССР». «Хафизулла Амин является сильной личностью и должен оставаться во главе государства».

По каналам внешней разведки КГБ сообщалась совершенно противоположная информация: «Амин — тиран, развязавший в стране террор и репрессии против собственного народа, предал идеалы Апрельской революции, вступил в сговор с американцами, ведет предательскую линию на переориентацию внешней политики с Москвы на Вашингтон, что он попросту — агент ЦРУ». Хотя никто и никогда из руководства внешней разведки КГБ ни разу не представил настоящих доказательств антисоветской, предательской деятельности «первого и самого верного ученика Тараки», «предводителя Апрельской революции». Кстати, после убийства во время штурма дворца «Тадж-Бек» Амина и его двух малолетних сыновей, вдова лидера революции с дочкой и младшим сыном поехала жить в Советский Союз, хотя ей предложили любую страну на выбор. Она сказала тогда: «Мой муж любил Советский Союз».

Но вернемся на совещание 8 декабря 1979 года, на которое собрался узкий круга Политбюро ЦК. Брежнев слушает. Товарищи Андропов и Устинов приводят доводы в необходимость ввода советских войск в Афганистан. Первый из них — защита южных рубежей страны от посягательств США, планирующих включить среднеазиатские республики в зону своих интересов, размещение на территории Афганистана американских ракет «Першинг», что ставит под угрозу космодром Байконур и другие жизненно важные объекты, опасность отделения от Афганистана северных провинций и присоединения их к Пакистану. В итоге решили рассмотреть два варианта действий: устранить Амина и передать власть Кармалю, послать в Афганистан часть войск для выполнения этой задачи. Вызванный на встречу с «малым кругом Политбюро ЦК КПСС» начальник Генштаба маршал Николай Огарков в течение часа пытается убедить руководителей страны от пагубности самой идеи ввода советских войск в Афганистан. Маршалу это не удалось сделать. На следующий день, 9 декабря Огаркова опять вызвали к Генеральному секретарю. В кабинете на этот раз были — Брежнев, Суслов, Андропов, Громыко, Устинов, Черненко, которому поручили вести протокол заседания. Маршал Огарков настойчиво повторил свои доводы против ввода войск. Он ссылался на традиции афганцев, не терпевших на своей территории иноземцев, предупреждал о вероятности втягивания наших войск в боевые действия, но все оказалось напрасным.

Маршала одернул Андропов: «Вас пригласили не для того, чтобы заслушивать ваше мнение, а чтобы вы записывали указания Политбюро и организовывали их выполнение». Точку в споре поставил Леонид Ильич Брежнев: «Следует поддержать Юрия Владимировича».

Так было принято решение, имевшее грандиозный результат, который выведет на финишную прямую крушение СССР. Трагедию Советского Союза из лидеров, принявших решение о вводе советских войск в Афганистан, не увидит никто. Смертельно больные Суслов, Андропов, Устинов, Черненко, развязав войну, ушли от нас в первой половине 80-х, не пожалев о содеянном. В 1989 году умрет Андрей Андреевич Громыко.

На ввод советских войск в Афганистан повлияли и западные политики. Решением министров иностранных дел и обороны НАТО 12 декабря 1979 года в Брюсселе был принят план размещения в Западной Европе новых американских ракет средней дальности «Круз» и «Першинг-2». Эти ракеты могли поражать практически всю европейскую часть территории СССР и нам надо было защищаться.

Окончательное решение

Именно в тот день — 12 декабря — и было принято окончательное решение о вводе советских войск в Афганистан. В Особой папке ЦК КПСС сохранился протокол этого заседания Политбюро, написанный секретарем ЦК К.У. Черненко. Из протокола видно, что инициаторами ввода советских войск в Афганистан были Ю.В. Андропов, Д.Ф. Устинов и А.А. Громыко. При этом замалчивался важнейший факт, что первой задачей, которой придется решать нашим войскам, станет свержение и устранение Хафизуллы Амина и замена его советским ставленником Бабраком Кармалем. Поэтому ссылка на то, что ввод советских войск на афганскую территорию осуществлялся по просьбе законного правительства ДРА, вряд ли обоснована. За ввод войск проголосовали единогласно все члены Политбюро. Однако примечательным является отсутствие на заседании Политбюро председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина, который, зная состояние экономики страны, будучи человеком высоконравственным, категорически высказался против ввода войск в Афганистан. Считается, что с этого момента у него произошел полный разрыв с Брежневым и его окружением.

Дважды отравленный Амин

13 декабря в локальную спецоперацию по устранению Амина вступил агент нелегальной разведки КГБ, возглавляемой генерал-майором Юрием Дроздовым, некий «Миша», свободно говорящий на фарси. В специальной литературе встречается его фамилия Талибов. Он был внедрен в резиденцию Амина в качестве шеф-повара, что говорит о блистательной работе нелегальной агентуры в Кабуле и самого генерала Дроздова, бывшего резидента в США. За афганскую операцию он будет награжден орденом Ленина. Бокал с отравленным напитком кока-колы, приготовленный «Мишей» и предназначавшийся Амину, был случайно передан его племяннику, шефу контрразведки Асадулле Амину. Первую помощь при отравлении ему оказали советские военные врачи. Затем в тяжелейшем состоянии его отправили в Москву. А после излечения его вернули в Кабул, где его расстреляли по приказу Бабрака Кармаля. Власть к тому времени переменилась.

Вторая попытка повара «Миши» будет удачнее. В этот раз он не пожалел отравы для всего коллектива гостей. Сия чаша миновала лишь службу охраны Амина, так как она питалась отдельно и вездесущий «Миша» со своим черпаком туда не добрался. 27 декабря Хафизулла Амин по случаю получения информации о вводе советских войск в Афганистан устроил пышный обед. Его заверили, что советское руководство удовлетворено изложенной версией о скоропостижной смерти Тараки и сменой руководства страны. СССР протягивал Амину руку помощи в виде ввода войск. На обед была приглашена военная и гражданская верхушка Афганистана. Однако во время обеда многие гости почувствовали себя плохо. Некоторые потеряли сознание. Отключился и Амин. Супруга президента немедленно позвонила в Центральный военный госпиталь и поликлинику советского посольства. Первыми прибыли военные врачи полковники терапевт Виктор Кузнеченков и хирург Анатолий Алексеев. Определив массовое отравление, они начали реанимационные действия по спасению Хафизуллы Амина, находившегося в коме. Они-таки вытащили с того света президента.

Можно представить реакцию шефа внешней разведки Владимира Крючкова на это сообщение. А к вечеру началась знаменитая операция «Шторм-333» — штурм дворца Амина «Тадж-Бек», который продлился 43 минуты. Этот штурм вошел в учебники военных академий мира. На штурм ради смены Амина на Кармаля пошли спецгруппы КГБ «Гром» — подразделение «А», или, по версии журналистов, «Альфа"(30 человек) и „Зенит“ — „Вымпел“ (100 человек), а также детище военной разведки ГРУ — мусульманский батальон» (530 человек) — 154-й отряд специального назначения, состоящий из солдат, сержантов и офицеров трех национальностей: узбеков, туркменов и таджиков. В каждой роте был переводчик с фарси, ими были курсанты Военного института иностранных языков. Но кстати и без переводчиков таджики, узбеков и часть туркмен спокойно владели фарси — одним из основных языков Афганистана. Командовал советским мусульманским батальоном майор Хабиб Халбаев. Потери при штурме дворца в спецгруппах КГБ составили всего пять человек. В «мусульманском батальоне» погибли шестеро. Среди десантников — девять человек. Погиб спасший Амина от отравления военный врач Виктор Кузнеченков. Закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР около 400 человек были награждены орденами и медалями. Четверо стали Героями Советского Союза. Орденом Боевого Красного Знамени (посмертно) наградили полковника Виктора Кузнеченкова.

Указа Президиума Верховного Совета СССР или другого правительственного документа о вводе войск так и не появилось. Все приказы отдавались устно. Только в июне 1980 года пленум ЦК КПСС одобрил решение о вводе войск в Афганистан. Факт убийства главы государства стал трактоваться Западом как свидетельство советской оккупации Афганистана. Это сильно тогда повлияло на наши отношения с США и Европой. Между тем, США все же ввели свои войска в Афганистан и война там продолжается до сих пор — 35 лет.

Снимок в открытие статьи: на афганской границе/ Фото: Сергей Жуков/ ТАСС

Об авторе: Никита Мендкович – эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА).

Проблемы вооруженного противостояния в Афганистане до сих пор активно обсуждаются в научной литературе. В частности, предметом дискуссий все еще являются потери в вооруженном противостоянии с участием советских войск с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. Ниже приведенный текст является попыткой обзора оценок существующих данных о потерях сторон-участниц конфликта.

Для начала можно констатировать, что несколько в лучшем состоянии находится статистика потерь советских войск, сражавшихся на стороне кабульского правительства. Уровень исходного учета потерь был достаточно высок: этому способствовала порядок в вооруженных силах СССР, нормы учета передвижения и убыли личного состава. К тому же, несмотря на политические перемены, затронувшие постсоветское пространство, сравнительно неплох уровень сохранности военных архивов, что позволило специалистам министерства обороны с высокой точностью оценить потери прошедшей войны.

Всего за период в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошло военную службу 620 тыс. военнослужащих, включая 525,5 тысяч солдат и офицеров Советской Армии, 21 тысячу гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ (включая пограничные войска), внутренних войск и милиции .

Общее число погибших за период более чем девятилетнего военного присутствия составило 15051 человек, из них — 14427 бойцов вооруженных сил, которые погибли как в результате боевых ранений, так и от несчастных случаев и болезней. Процент боевых потерь составляет 82,5%. В число безвозвратных боевых и небоевых потерь включены и лица, скончавшиеся в госпиталях, и лица умершие от последствий болезней уже после увольнения из вооруженных сил. Поэтому, видимо, эти данные о погибших практически полны, и следует оставлять без внимания более высокие оценки, встречающиеся в западной литературе: в представленную здесь статистику не вошли только лица, скончавшиеся до увольнения из армии при излечении в госпиталях вне территории ДРА .

В статистику безвозвратных потерь также не включены 417 человек, которые в период боевых действий пропали без вести или попали в плен. По состоянию на 1999 год не были возвращены на родину 287 человек.

Значительный вред советской группировке наносили и т.н. санитарные потери, включающие в себя лиц, выбывших из войны по состоянию здоровья. В них включаются как раненные в период боевых действий, так и заболевшие по причинам не связанным с ранами и контузиями. Для афганской войны был чрезвычайно высок уровень потерь связанных с «небоевыми» факторами: на их долю приходилось 89% санитарных потерь.

По оценкам американских исследователей 1990-х годов, 56,6% небоевых потерь приходились на долю инфекционных заболеваний, 15,1% — бытовых травм, 9,9% – дерматологических заболеваний, 4,1% — болезней легких. По данным Грау и Джоргенсена на всем протяжении войны до 1/4 личного состава группировки Советской Армии было небоеспособно. Как пишут авторы: «В октябре-декабре 1981 года, вся 5-я мотострелковая дивизия стала небоеспособной, когда более 3 тысяч человек одновременно заболело гепатитом» . Видимо, высокая заболеваемость связана с нехваткой чистой питьевой воды, перебоями с поставками новой одежды, создававшими проблемы со стиркой обмундирования, нетипичными для Европейской России, откуда происходило большинство бойцов, инфекционными заболеваниями. Из-за радикальной смены климата практически у всех вновь прибывших в страну бойцов через определенное время появлялись симптомы расстройства желудка. Были часты случаи дизентерии, гепатита и брюшного тифа.

Всего за время присутствия вооруженных сил в стране за медицинской помощью обращались 466 тысяч военнослужащих. Из них по причине болезни были уволены из вооруженных сил 11284 человека, из которых 10751 человек получил инвалидность.

Самые высокие безвозвратные потери Советской Армии относятся к периоду с марта 1980 по апрель 1985 г. Именно к этому времени относятся также самые высокие среднемесячные безвозвратные потери. Самые высокие среднемесячные санитарные потери (и, видимо, пик заболеваемости) относятся к маю 1985 г. — декабрю 1986 г.

Более сложна ситуация с потерями вооруженных сил ДРА, антиправительственных вооруженных формирований и мирного населения. Потери вооруженных сил, подчинявшихся Кабулу, известны по оценке А.А.Ляховского и составили с 1979 по 1988 год: 26595 человек – безвозвратных боевых потерь, 28002 – пропавших без вести, 285541 – дезертировавших. Аномально высокий уровень дезертирства отражен во многих мемуарных источниках и объясняется хаотичной мобилизационной политикой правительства ДРА и низким уровнем идеологической работы среди личного состава. Пик боевых безвозвратных потерь пришелся на 1981 год, когда афганские вооруженные силы потеряли 6721 человека убитыми. Пики потерь от дезертирства (более 30 тысяч человек в год) пришлись на 1982 и 1988 годы.

С одной стороны данный уровень потерь значительно выше, чем у советской стороны, что указывает на большую вовлеченность в боевые действия, однако здесь важно учитывать разницу в технической оснащенности и количестве и качестве работы медицинского персонала, что вело к большим летальным потерям.

В том, что касается потерь «моджахедов» и гражданского населения, ситуация еще более запутана. Точная статистика практически отсутствует. За период с 1980 по 1990 годы ООН зарегистрировала 640 тысяч смертей жителей Афганистана, из которых 327 тысяч человек пришлось на долю мужского населения страны . Однако эти данные заведомо неполны и могут считаться лишь нижней границей потерь населения.

Запутан, прежде всего, вопрос о численности отрядов оппозиции. Наиболее распространена в литературе оценка: от 20 до 50 тысяч человек постоянного состава, и 70-350 тысяч лиц, участвовавших их деятельности на нерегулярной основе . Наиболее аргументированной представляется оценка Крайла, который, со ссылкой на воспоминания сотрудников ЦРУ, утверждал, что США финансировали отряды численностью примерно 150 тысяч бойцов из 400 тысяч, действовавших в стране .

Сколько из них погибли? Автор не встречал в литературе, посвященной военной истории, каких-либо достоверных оценок. Их появление представляется маловероятным хотя бы из-за проблем идентификации принадлежности «нерегулярных моджахедов», документирования текущих потерь отдельных отрядов и централизованного учета этих данных, который вряд ли вообще проводился во время войны.

Видимо, потери оппозиционных отрядов можно учесть только в общей массе населения, оценки потерь которого сильно рознятся. Так, по состоянию на 1987 год, в Афганистане по данным USAID погибло 875 тысяч человек, по данным исследования «Гэллап» — 1,2 миллиона человек . Наибольшая оценка суммарных безвозвратных потерь населения, встречающаяся в литературе, – 1,5-2 миллиона человек, но автору они представляются завышенными. Численность беженцев традиционно оценивается в 5,7 миллионов человек в 1987 году и 6,2 миллионов – в 1990-м на территории Пакистана, Ирана и некоторых других государств . Впрочем, важно отметить, что заметная часть лиц, зарегистрированных в качестве «беженцев», были афганскими гастарбайтерами, стремившимися таким образом легализоваться за границей и надеявшимися получить гуманитарную помощь. Их численность была велика и в довоенный период, так в начале 1970-х с целью поиска работы Афганистан покинуло до 1 миллиона человек. Поэтому оценить реальные процент тех, кто вынужденно покинул Афганистан в период войны непросто.

Приведенные данные о численности сторон и потерях в конфликте 1979-1989 годов могут быть неполными, однако, на взгляд автора, они, по крайней мере, аргументированы в отличие от ряда явно завышенных оценок, которые используются при политических спекуляциях вокруг истории этой войны.

Разумеется, любые военные потери, особенно несознательных участников конфликта, а населения, проживающего на территории, где он развернулся, ужасны и с точки зрения простой этики не могут быть оправданными, и не может быть оправдана сама война как страшнейшее проявление насилия человека над человеком. Однако, как видно и из событий дня сегодняшнего, уровень развития общества и международных отношений все еще не исключает применения этого инструмента для разрешения противоречий между государствами. А значит – новых потерь и новых человеческих трагедий.

- Здесь и далее статистика советских потерь приводится по: Россия в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Под общей редакцией Г. Ф. Кривошеева. Москва: Олма-Пресс, 2001.

- Сообщение профессора кафедры термических поражений Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Владимира Сидельникова // РИА «Новости», 15 февраля 2007.

- L. W. Grau, W. A. Jorgensen Medical support in counter-guerrilla war: epidemiologic lesson learned in Soviet-Afghan war

- А. А. Ляховский Трагедия и доблесть Афгана

- United Nations Statistics Division

- J. B. Amstutz Afghanistan. The first five ears of soviet occupation. Washington D. C., 1986. P. 155-156.

- Д. Крайл Война Чарли Уилсона. Перевод с английского К. Савельев. М., 2008. С. 205.

- D. C. Isby War in a Distant Country: Afghanistan, Invasion and Resistance. London, 1989.

- М. Ф. Слинкин Афганистан: страницы истории (80-90-е гг. XX века). Симферополь, 2003. С. 119-120.